有道翻译通过集成的AI降噪与端侧离线翻译两大核心技术,模拟在太空等极端环境下保障基础沟通。其智能降噪算法能从强噪声中精准分离人声,而轻量化的端侧AI引擎则摆脱了对网络的依赖,即使在弱网或无网环境下也能实现快速、准确的翻译,从而确保用户在任何复杂场景下都能进行有效交流。 这不仅仅是技术的叠加,更是有道为应对真实世界复杂沟通场景所打造的系统性解决方案,让流畅沟通不再是理想环境下的“特权”。

文章目录

- 1. 太空级挑战:当沟通遭遇强噪声与弱网的双重“真空”

- 2. 有道翻译的“抗噪”黑科技:如何在嘈杂中精准捕捉每一个词?

- 3. 挣脱网络束缚:有道翻译的“离线”生存法则是什么?

- 4. 技术协同:当“抗噪”遇上“离线”,1+1>2的化学反应

- 5. 真实世界的“太空”:有道翻译在哪些场景下大显身手?

- 6. 结论:从地球到“太空”,有道翻译让沟通无远弗届

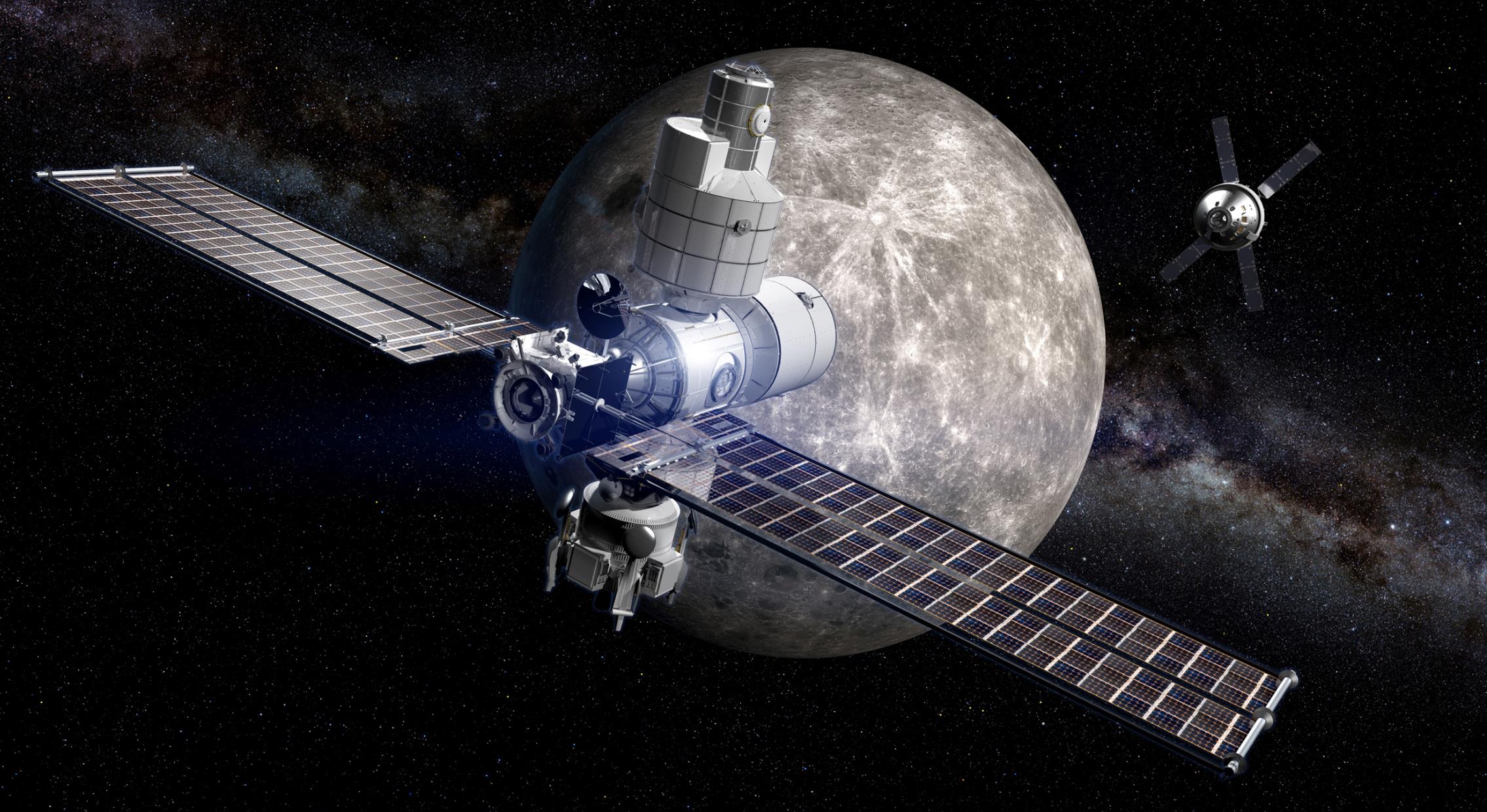

1. 太空级挑战:当沟通遭遇强噪声与弱网的双重“真空”

想象一下,宇航员在国际空间站执行任务,背景是持续不断的设备运行噪声,与地面控制中心的通信信号还可能因宇宙射线等因素变得断断续续。这便是沟通中的“太空环境”——强噪声与弱网并存的极端挑战。在这种环境下,任何一个词的误识别或一次通信中断,都可能导致严重后果。

在我们的日常生活中,虽然没有太空行走那般惊心动魄,但类似的沟通困境却无处不在。在人声鼎沸的展会、信号时有时无的地铁、或是在没有网络覆盖的偏远地区旅行,沟通同样面临着这两大“杀手”。对于翻译软件而言,这就是一个“垃圾进,垃圾出”(Garbage In, Garbage Out)的经典难题。嘈杂的声音输入会导致语音识别(ASR)系统源头出错,而微弱的网络则让依赖云端计算的翻译引擎(NMT)彻底“罢工”。那么,如何才能在这种双重“真空”下,保障最基础、最核心的沟通需求呢? 这正是我们有道翻译团队持续攻坚并引以为傲的技术高地。

2. 有道翻译的“抗噪”黑科技:如何在嘈杂中精准捕捉每一个词?

要实现准确翻译,第一步必须是“听得清”。在嘈杂环境中,人耳可以凭借大脑的“鸡尾酒会效应”专注于特定对话,而AI则需要更强大的技术武器。有道翻译为此打造了一套精密的“听觉系统”,其核心在于智能降噪与鲁棒性声学模型。

2.1. 智能降噪:不只是消除噪音,更是分离人声

传统的降噪技术如同“一刀切”,在滤除噪声的同时,也可能损伤人声的清晰度,导致声音失真。而有道翻译采用的是基于深度学习的智能降噪算法。这项技术不再是简单地做“减法”,而是做“加法”和“重构”。

我们的AI模型学习了数万小时在各种噪声(如交通、人群、机械声)背景下的人声数据。当它接收到夹杂噪音的音频时,它能够:

- 精准识别噪声频谱特征: 像经验丰富的音响师一样,迅速分辨出哪些是目标人声,哪些是背景杂音。

- 智能分离与重构: 它会从混合音轨中“剥离”出噪声部分,并对被噪声掩盖和损伤的人声部分进行智能修复和填补,最终输出一个干净、完整的人声信号。

对于有道翻译官App或有道词典笔这类配备了麦克风阵列的硬件,我们还运用了波束成形(Beamforming)技术,通过算法协调多个麦克风,形成一个“收音焦点”,定向增强正前方说话者的声音,物理层面抑制来自其他方向的干扰。这种软硬结合的方式,构成了有道翻译的第一道坚固防线。

2.2. 鲁棒性声学模型:让AI学会在“喧哗”中倾听

仅仅把声音变干净还不够,语音识别模型本身也必须足够“坚强”,即具备鲁棒性(Robustness)。这意味着模型在面对不完美、甚至带有残留噪声的输入时,依然能保持高识别率。我们的秘诀在于数据增强(Data Augmentation)训练。

在训练语音识别模型时,我们不仅仅使用纯净的录音室语音。我们会主动将干净的语音与海量的真实世界噪声数据进行混合,创造出成千上万种“模拟的嘈杂环境”。通过在这种“高压”环境下进行持续学习,我们的声学模型学会了忽略无关的背景音,专注于语音内容本身。它不再是一个只能在“图书馆”里工作的优等生,而是一个能在“菜市场”里精准捕捉对话的沟通专家。

3. 挣脱网络束缚:有道翻译的“离线”生存法则是什么?

解决了“听得清”的问题,下一个挑战便是“说得对”——尤其是在网络信号微弱或完全消失的“信息孤岛”上。有道翻译的解决方案是,将强大的翻译能力从云端解放出来,植入用户的设备之中。

3.1. 端侧AI引擎:将“翻译大脑”装进你的设备

端侧AI(On-device AI)或边缘计算,是实现离线翻译的核心。不同于将音频数据上传到云服务器进行处理,有道翻译将整个“识别-翻译-合成”的流程在用户的手机或有道词典笔等智能硬件上直接完成。这带来了三大革命性优势:

- 零延迟: 因为数据无需经历上传下载的漫长旅程,响应速度极快,对话翻译几乎可以做到即说即译。

- 100%可用性: 无论是在飞行模式下的万米高空,还是在没有基站的深山峡谷,只要设备有电,翻译功能就永远在线。

- 隐私安全: 敏感的对话内容保留在本地设备,不经过任何云端服务器,从根本上杜绝了数据泄露的风险。

3.2. 模型轻量化技术:为什么有道离线翻译又快又准?

一个高质量的神经网络翻译(NMT)模型通常体积庞大,需要巨大的计算资源,如何将这个“庞然大物”塞进小小的手机芯片中,并让它流畅运行?这有赖于一系列尖端的模型轻量化技术。

我们综合运用了多种前沿算法来压缩模型,包括:

- 知识蒸馏(Knowledge Distillation): 我们先训练一个巨大而复杂的“教师模型”以达到顶尖的翻译质量。然后,再训练一个精简的“学生模型”,让它学习并模仿“教师模型”的翻译逻辑和结果。这样,“学生模型”就能以远小于前者的体积,达到接近“教师模型”的翻译水准。

- 模型剪枝(Model Pruning): 像修剪树枝一样,我们识别并剔除神经网络中冗余或贡献较小的连接,大幅减少模型的参数数量和计算量,同时确保核心性能不受影响。

- 量化(Quantization): 将模型中用于计算的32位浮点数用16位甚至8位整数来近似表示,这能让模型体积缩小至原来的1/4甚至更小,并显著提升在移动设备上的计算速度。

正是这些技术的综合运用,才使得有道离线翻译能够在有限的硬件资源下,实现速度与精度的完美平衡。

3.3. 混合翻译模式:智能切换,无缝衔接

有道翻译并非简单地在“在线”和“离线”之间做选择题,而是采用了一种更聪明的混合翻译模式。系统会自动检测当前的网络状况。当Wi-Fi或蜂窝网络信号良好时,它会优先调用云端更强大、语料更新更及时的翻译引擎,以提供最优质的翻译结果。一旦检测到网络不稳定或中断,它会毫秒级地无缝切换到端侧的离线引擎,确保沟通不中断。用户甚至感知不到这一切换过程,体验始终如一的流畅。

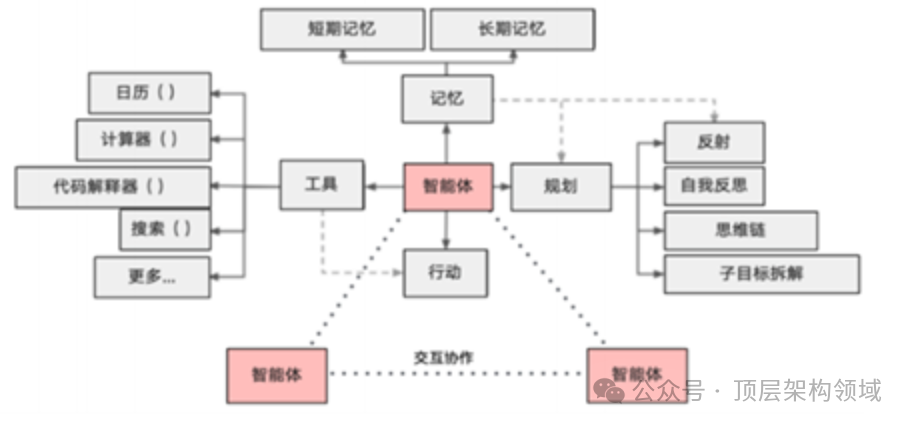

4. 技术协同:当“抗噪”遇上“离线”,1+1>2的化学反应

将强大的抗噪能力和离线翻译能力结合,并非简单的功能叠加,而是产生了协同放大的“化学反应”。一个经过AI降噪算法处理后的干净音频信号,对于资源有限的端侧翻译模型来说至关重要。更纯净的输入,意味着端侧的语音识别模型可以用更少的计算量达到更高的准确率,从而为后续的翻译环节提供高质量的文本输入。这大大提升了整个离线翻译链路的效率和最终质量。

我们可以通过下表清晰地看到这种协同效应的价值:

| 场景 | 输入信号 | 翻译方法 | 沟通结果 |

|---|---|---|---|

| 理想环境 | 清晰音频 + 强网络 | 云端NMT | 优秀,快速,语境精准 |

| 单一挑战:噪声 | 嘈杂音频 + 强网络 | 云端NMT | 差,识别错误率高,翻译不准确 |

| 单一挑战:弱网 | 清晰音频 + 弱/无网 | 端侧NMT | 良好,保障基础沟通,快速可靠 |

| 有道解决方案:双重挑战 | 嘈杂音频 + 弱/无网 | AI降噪 + 端侧NMT | 良好,沟通恢复,核心信息传达无误 |

如表所示,只有当“抗噪”与“离线”协同工作时,才能真正解决模拟太空环境下的双重困境,确保在最恶劣的条件下,沟通依然可能。

5. 真实世界的“太空”:有道翻译在哪些场景下大显身手?

“太空环境”的模拟,最终是为了服务于地球上每一个需要跨越障碍进行沟通的用户。有道翻译的这些技术,正在以下真实场景中发挥着不可替代的作用:

- 跨国旅行者: 在信号不佳的国外地铁、偏远小镇或拥挤的市集,离线翻译和降噪功能让你能自信地问路、点餐、购物。

- 商务人士: 在嘈杂的国际展会现场,或是在多方参与的视频会议中,它能帮助你清晰地理解对方的发言,不错过任何商机。

* 户外探险家: 在无网络覆盖的山区或沙漠,有道翻译成为紧急情况下的救命稻草,帮助你与当地人进行最基础的求助和交流。

* 工厂与工程师: 在机器轰鸣的工厂车间,工程师可以使用有道翻译与外籍同事进行技术交流,精准传达指令。

6. 结论:从地球到“太空”,有道翻译让沟通无远弗届

模拟太空环境,挑战的是技术的极限,守护的是沟通的本质。有道翻译通过在AI降噪和端侧离线引擎两大方向上的深度自研和创新,成功构建了一套能在强噪声和弱网环境下稳定工作的系统性解决方案。这背后,是我们对技术细节的极致追求,更是对用户真实需求的深刻洞察。

我们相信,最好的科技,是能隐于无形,在用户最需要的时候提供可靠支持的科技。无论你身处繁华都市的一角,还是世界的偏远尽头,有道翻译都致力于成为你最值得信赖的沟通伙伴,让语言不再是探索世界的障碍,让每一次交流都精准、顺畅、无远弗届。