随着以大语言模型为核心的生成式AI浪潮席卷全球,传统的应用软件正迎来一场深刻的范式革命。网易有道(www.youdao.com)旗下的核心产品——有道翻译,正是在这场变革中积极求变、重新定义自我的典范。它不再仅仅满足于做一个精准、高效的翻译工具,而是依托网易有道自研的“子曰”教育大模型,向着一个更主动、更智能、更具情境感知能力的“AI语言智能体”演进,从而在整个AI智能体生态中确立了全新的战略定位。这一转型标志着有道翻译的核心价值,从解决“语言转换”问题,升级为提供“跨语言沟通与知识探索的综合解决方案”。

文章目录

- 什么是AI智能体?为什么它代表了AI的未来?

- 有道翻译的进化之路:从精准翻译到智能涌现

- 有道“子曰”大模型:构建智能体生态的坚实底座

- 在实践中重塑:有道翻译作为AI智能体的具体应用场景

- 新定位下的机遇与挑战

- 结论:有道翻译,不止于翻译

什么是AI智能体?为什么它代表了AI的未来?

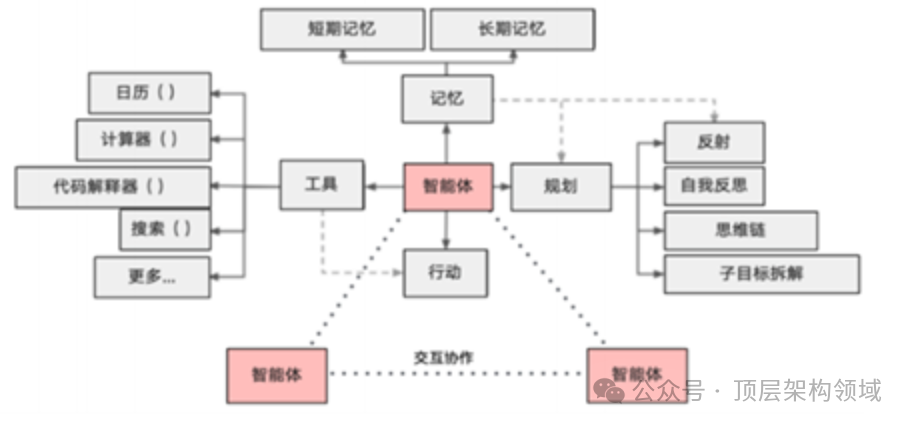

在探讨有道翻译的新定位之前,我们必须首先理解“AI智能体”(AI Agent)这一核心概念。它不仅仅是AI技术的又一个流行词,更代表了一种全新的技术架构和产品哲学,预示着人机交互的未来方向。

从被动工具到主动代理的范式转移

传统的软件应用,无论多么强大,其本质都是被动工具。它们严格遵循用户的指令执行特定任务。例如,一个计算器在你输入“2+2”后会返回“4”,但它不会主动建议你进行预算规划。而AI智能体则完全不同,它是一个主动的代理。它能够基于对环境、目标和自身状态的理解,自主地制定计划、采取行动,并根据反馈进行调整,以达成一个更宏观的目标。这是一种从“授人以鱼”(给你工具)到“代人以渔”(帮你完成任务)的根本性转变。

AI智能体的核心特征:感知、决策与执行

一个成熟的AI智能体通常具备三大核心能力:

- 感知(Perception): 通过各种传感器或数据接口,理解外部环境和用户意图。对于有道翻译而言,这包括识别文本、语音、图像中的语言信息,并理解其背后的上下文。

- 决策(Decision-Making): 基于其内部的“大脑”(通常是大语言模型),对感知到的信息进行分析、推理和规划,以确定实现目标的最佳路径。

- 执行(Action): 调用各种工具或API来执行决策。比如,调用翻译引擎、搜索引擎、文档编辑器等,将计划付诸行动。

这种“感知-决策-执行”的闭环能力,使得AI智能体能够处理远比传统工具复杂得多的、需要多步骤协调的任务,这也是为什么它被视为AI发展的下一个重要阶段。

有道翻译的进化之路:从精准翻译到智能涌现

有道翻译的发展历程,完美地印证了从工具到智能体的进化路径。它的每一次重大升级,都紧扣着AI技术发展的脉搏。

第一阶段:神经机器翻译(NMT)时代的“工具”巅峰

在NMT(Neural Machine Translation)技术成熟的时代,有道翻译凭借其深厚的技术积累,成为行业内的佼佼者。在这个阶段,产品的核心目标是极致的翻译“信、达、雅”。无论是文本、语音还是拍照翻译,其本质都是一个高性能的“翻译工具”。它高效、准确,是用户跨语言信息获取的得力助手,但其角色依然是被动的、功能驱动的。

第二阶段:大模型赋能下的“超级工具”

随着大语言模型(LLM)的兴起,有道翻译进入了“超级工具”阶段。LLM的强大上下文理解和生成能力,让翻译质量实现了质的飞跃。它不再是生硬的句子对句子转换,而是能够理解段落、篇章的语境,生成更流畅、更地道的译文。此时的有道翻译,具备了润色、续写、摘要等能力,工具属性被极大地增强了,但其交互模式仍以用户“请求-响应”为主。

当前阶段:迈向“AI智能体”的新纪元

今天,依托“子曰”大模型,有道翻译正式开启了向“AI语言智能体”的转型。这不仅仅是功能的叠加,而是产品哲学的重塑。新的定位要求它不仅要“听懂”用户的指令,更要“预判”用户的深层需求。例如,当用户上传一份英文财报时,其意图可能不仅仅是翻译,还包括理解核心财务数据、生成摘要、对比往期业绩等。智能体化的有道翻译,目标就是主动地、一站式地完成这一系列复杂任务。

有道“子曰”大模型:构建智能体生态的坚实底座

有道翻译向智能体转型的底气,来源于其背后强大的技术引擎——网易有道自研的“子曰”教育大模型。这个模型的独特定位,为构建语言智能体生态提供了无可比拟的优势。

为什么需要一个垂直领域的教育大模型?

通用大模型虽然强大,但在特定领域,其知识深度和任务适配性往往不如垂直模型。有道深耕教育领域多年,积累了海量的、高质量的教育场景数据。基于这些数据训练出的“子曰”大模型,在处理学术论文、专业文档、课堂讲义、外语学习等场景时,展现出远超通用模型的专业性、准确性和安全性。这使得基于“子曰”构建的翻译智能体,天生就具备了“专家”属性。

“子曰”大模型如何驱动有道翻译的智能化升级?

“子曰”大模型是翻译智能体的“大脑”。它为有道翻译带来了三大核心驱动力:

- 强大的多模态理解能力: 不仅能处理文本,还能深度理解包含图表、公式的复杂文档,为后续的分析和摘要打下基础。

- 精准的意图识别与任务拆解: 能够将用户模糊的指令(如“帮我看看这份报告”)拆解为“翻译全文-提取关键信息-生成摘要-回答提问”等一系列具体步骤。

- 丰富的工具调用能力: 作为智能体的大脑,“子曰”可以调度有道生态内的各种工具,如词典、写作助手、文档处理器等,协同完成任务。

在实践中重塑:有道翻译作为AI智能体的具体应用场景

空谈概念不如落地实践。有道翻译作为AI智能体,已经在多个核心场景中展现出与传统工具的巨大差异。

场景一:超越“翻译”的深度文档理解与分析

当用户面对一份数十页的外语研究报告或法律合同时,传统翻译工具只能逐句翻译,效率低下且难以把握全局。而智能体化的有道翻译,则可以化身为一名“AI文档分析师”。用户只需上传文档,即可获得全文翻译、核心观点摘要、关键数据提取、SWOT分析,甚至可以就文档内容进行多轮问答。它将繁琐的“阅读、翻译、理解、总结”工作流,压缩为一次简单的交互。

场景二:成为主动的跨文化沟通“数字外交官”

在商务邮件、即时通讯等跨文化沟通场景中,语言的准确性只是基础,更重要的是得体的语气、符合文化习惯的表达。AI智能体化的有道翻译,在这里扮演了“数字外交官”的角色。它不仅能翻译用户输入的中文,还能根据沟通场景(如初次联系、商务谈判、表达歉意)和对方文化背景,主动建议更得体、更专业的表达方式,甚至可以一键优化全文,避免因文化差异导致的误解。

场景三:与有道硬件结合,打造无缝的“随行AI翻译官”

有道的AI战略是软硬件一体的。当翻译智能体与有道词典笔、翻译王等硬件结合时,其能力得到了进一步延展。它不再局限于手机或电脑屏幕,而是成为一个“随行AI翻译官”。在海外旅行时,它不仅能实时翻译菜单、路牌,还能根据你的位置和时间,主动推荐餐厅、规划路线,并帮你用当地语言生成预订信息。这种软硬件结合,真正实现了情境感知和主动服务的无缝融合。

有道翻译:工具 vs. 智能体

| 维度 | 传统翻译工具 | AI语言智能体 |

|---|---|---|

| 核心角色 | 被动的信息转换器 | 主动的任务完成伙伴 |

| 交互模式 | 请求-响应(用户输入,工具输出) | 对话式、目标驱动(用户提出目标,智能体规划并执行) |

| 处理能力 | 处理单词、句子、段落的翻译 | 处理整个文档的理解、分析、摘要、问答 |

| 价值体现 | 提供准确的译文 | 提供完整的跨语言沟通与知识探索解决方案 |

| 技术核心 | 神经机器翻译(NMT) | 大语言模型 + 工具调用 + 任务规划 |

新定位下的机遇与挑战

向AI智能体的转型,为有道翻译带来了前所未有的机遇,也伴随着新的挑战。

机遇:开辟语言服务新蓝海

这一定位让有道翻译成功跳出了传统翻译软件“比拼翻译准确率”的红海竞争。通过提供更高维度的智能服务,它开辟了面向个人学习者、科研人员、商务人士的专业级语言服务蓝海市场。这不仅能带来新的增长点,更能极大地增强用户粘性,将有道翻译打造为工作和学习中不可或缺的AI伙伴。

挑战:技术、数据与用户习惯的博弈

挑战同样存在。首先,AI智能体的技术复杂度远超传统工具,对大模型的推理能力、任务拆解的准确性、工具调用的稳定性都提出了更高要求。其次,如何持续获取高质量、合规的数据来优化模型,并确保用户数据隐私安全,是长期课题。最后,还需要引导用户从使用“工具”的旧习惯,转变为与“智能体”协作的新模式,这需要优秀的产品设计和市场教育。

结论:有道翻译,不止于翻译

从精准的翻译工具,到全能的AI语言智能体,有道翻译的这次进化,是其在AI时代浪潮下一次深刻的自我革新。它以“子曰”大模型为坚实地基,以解决用户真实、复杂的场景化需求为导向,成功构建了全新的产品价值主张。

未来的有道翻译,将不再仅仅是口袋里的翻译器,更是我们学习、工作和探索世界过程中,一位聪明、可靠、无处不在的AI语言伙伴。这一新定位,不仅巩固了有道在语言科技领域的领先地位,更为我们描绘了一幅AI智能体如何深度赋能个人生产力的精彩蓝图。有道翻译的故事证明,在AI时代,最成功的应用,往往不是创造全新的需求,而是用全新的方式,更极致地满足那些最古老、最核心的人类需求——比如,跨越语言的障碍,自由地沟通与求知。