当您输入一段文字,期望获得精准翻译,但有道翻译却给出不准确、不通顺甚至提示无法翻译的结果时,这通常并非工具“失灵”。“翻译不出来”的背后,是语言本身的复杂性、上下文信息的缺失、以及原文质量问题共同作用的结果。机器翻译作为一种尖端的人工智能技术,虽然强大,但仍在不断学习和进化,以克服这些固有的挑战。

内容目录

- 理解“翻译不出来”的几种常见情形

- 机器翻译的核心挑战:为什么完美翻译如此之难?

- 有道翻译的技术探秘:我们如何应对这些挑战?

- 源文本质量:决定翻译效果的关键因素

- 如何“喂”给有道翻译更优质的“原料”?实用技巧放送

- 当遇到复杂或专业内容时,我该怎么办?

- 展望未来:机器翻译的发展方向

理解“翻译不出来”的几种常见情形

用户所说的“翻译不出来”其实涵盖了多种具体情况。了解这些情况,有助于我们更准确地定位问题所在,并找到有效的解决方法。遇到的问题通常可以归为以下几类。

情况一:翻译结果完全错误或不通顺

这是最常见的情况。您输入一句话,得到的译文在语法上或逻辑上存在明显问题,甚至与原意大相径庭。这往往是因为机器在理解句子的深层结构或特定词汇的精确含义时遇到了困难。例如,一句包含双关语或复杂从句的句子,可能会让翻译模型产生错误的解读,导致译文生硬蹩脚。

情况二:专有名词或术语翻译失准

在翻译特定领域(如医学、法律、工程)的文本时,专有名词和术语的准确性至关重要。机器翻译模型虽然学习了海量数据,但对于某些非常细分、前沿或有特定内部约定的术语,可能无法给出最精准的翻译。它可能会选择一个字面意思相近但行业内并不使用的词,或是直接按音译处理,造成专业人士的困惑。

情况三:系统提示“无法翻译”或无响应

这种情况相对少见,但确实存在。当输入的文本过长、格式异常(例如夹杂大量代码或特殊符号)、或内容触发了系统的安全策略时,翻译引擎可能会为了保护系统稳定性和数据安全而拒绝处理请求。此外,不稳定的网络连接也可能导致请求失败,表现为无响应。

机器翻译的核心挑战:为什么完美翻译如此之难?

要理解翻译为何会出错,我们需要深入探究语言本身的特性以及机器翻译面临的根本性难题。这并非某个翻译工具的个别问题,而是整个人工智能领域都在努力攻克的堡垒。

语言的“模糊性”与“多义性”

人类语言充满了模糊和多义的表达。同一个词在不同语境下可以有截然不同的含义。例如,中文的“打”可以指“打电话”、“打人”、“打车”、“打折”,而英文的“run”可以表示“跑步”、“经营(公司)”、“(程序)运行”。人类可以根据常识和语境轻松判断,但机器需要通过复杂的算法和海量数据进行概率猜测,猜错的可能性始终存在。

上下文的缺失:机器眼中的“断章取义”

当您只输入一个孤立的句子时,翻译引擎就像一个只看到一帧画面的观众,无法了解整个故事的全貌。它不知道这句话的前文后语,不了解对话的背景、人物关系或事件的来龙去脉。这种上下文的缺失是导致翻译质量不高的主要原因之一。例如,翻译 “It’s cool.” 时,缺少上下文就无法判断这里的 “cool” 究竟是指“凉爽的”还是“很酷的”。

文化差异与习语的“鸿沟”

语言是文化的载体。许多习语、俚语和典故深深植根于特定的文化背景中。例如,英文中的 “break a leg”(祝你好运)如果直译成中文会让人摸不着头脑。同样,中文的“画蛇添足”也很难用一两个词直译给不懂这个成语故事的外国人。机器翻译在处理这些蕴含深厚文化内涵的表达时,往往会显得力不从心。

有道翻译的技术探秘:我们如何应对这些挑战?

面对上述挑战,我们并未止步不前。有道翻译的核心驱动力是我们自主研发的神经网络机器翻译(NMT)引擎。与传统的机器翻译技术不同,NMT模型能够像人脑一样,从整体上理解和重构句子,而不仅仅是进行词语的替换。这使得我们的译文在流畅度和准确性上有了质的飞跃。

我们的引擎在一个包含了数千亿级别词对的超大规模语料库上进行训练,覆盖了通用、科技、金融、医疗等数十个专业领域。此外,我们还运用了先进的上下文感知翻译技术,当您输入多段文字时,系统会尝试理解段落间的关系,从而为代词(如“it”、“he”、“they”)和多义词选择更贴切的翻译。这些技术的应用,正是我们不断提升翻译质量、努力克服机器翻译固有难题的体现。

源文本质量:决定翻译效果的关键因素

机器翻译如同一个技艺精湛的厨师,但最终菜品的味道在很大程度上取决于食材的质量。同样,翻译结果的优劣也与您提供的原文(源文本)质量息息相关。“Garbage in, garbage out”(无用输入,无用输出)这句计算机领域的名言在此同样适用。

语法错误与拼写问题

一个包含拼写错误或语法不通的句子,对于人类来说或许可以连蒙带猜地理解,但对于严格依赖规则和模式的机器翻译模型来说,这会造成巨大的困扰。一个错误的单词或不规范的句子结构,可能会让模型完全误解您的意图,从而产生谬以千里的翻译结果。因此,在提交翻译前,检查原文的拼写和语法是至关重要的一步。

口语化、网络俚语和新兴词汇

语言是鲜活且不断演变的。每天都有新的网络用语、俚语和流行词汇诞生,例如“YYDS”、“内卷”等。虽然我们的模型会定期更新学习,但新词的收录和正确理解总会有一个时间差。对于过于口语化、非正式或刚刚兴起的词汇,机器翻译系统可能无法找到合适的对应翻译,导致翻译失败或给出字面直译。

如何“喂”给有道翻译更优质的“原料”?实用技巧放送

既然原文质量如此重要,那么通过一些简单的技巧,您就可以显著提升有道翻译的准确率。将机器翻译视为一个需要清晰指令的智能助手,您会得到更好的回报。

技巧一:保持句子简洁清晰

尽量避免使用过于冗长、结构复杂的句子。一个包含多个从句、插入语和模糊指代的长句,会指数级增加机器的理解难度。尝试将它拆分成几个更短、更直接的简单句,这样翻译引擎能更准确地把握每个部分的核心意思,最终组合成更流畅的译文。

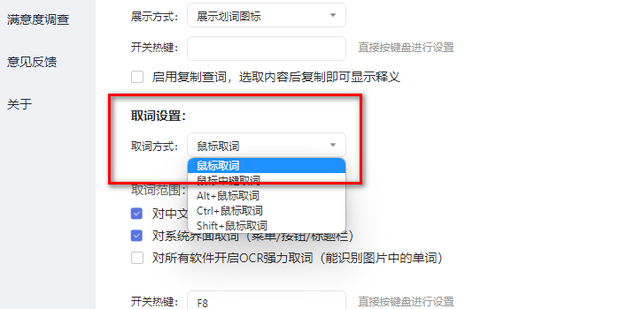

技巧二:提供充足的上下文

如前所述,上下文是准确翻译的关键。如果您需要翻译一个段落,请完整输入整个段落,而不是逐句提交。这能帮助我们的上下文感知技术发挥作用,正确理解代词指代和词语在特定情境下的含义。翻译孤立的单词或短语时,可以尝试将它放入一个完整的例句中,以获得更精确的结果。

技巧三:校对并修正原文

在点击“翻译”按钮之前,花几秒钟时间快速检查一下原文。确保没有明显的拼写错误、标点符号使用不当或语法问题。一个简单的修正,比如将 “teh” 改为 “the”,就可能让翻译结果从不可读变为完全可用。

为了更直观地展示,这里是一个简单的实践建议表:

| 推荐做法 (Do’s) | 应避免的做法 (Don’ts) |

|---|---|

| 使用完整、语法正确的句子。 | 输入包含拼写错误或语法错误的文本。 |

| 将长句拆分为短句。 | 使用结构极其复杂的长难句。 |

| 提供完整的段落以保留上下文。 | 逐句翻译长篇文章。 |

| 使用标准、正式的语言。 | 大量使用非主流的网络俚语或黑话。 |

当遇到复杂或专业内容时,我该怎么办?

对于要求极高、内容特别复杂或专业的翻译任务,完全依赖任何单一的机器翻译工具都可能存在风险。在这种情况下,我们建议采取“人机结合”的策略,将有道翻译作为高效的辅助工具,而不是最终的决策者。

拆分长难句进行分段翻译

面对一篇充满专业术语和复杂句式的论文或报告,可以先将其拆解成更小的逻辑单元。对每个单元进行翻译,然后人工整合和调整。这种方式可以降低机器的理解负担,让您更容易地对局部翻译结果进行评估和修正,从而逐步构建出完整的、高质量的译文。

结合人工校对与微调

将机器翻译的初稿作为基础,再由懂双语的专业人士进行校对和润色,是目前最高效、最可靠的翻译方式。机器可以处理掉80%的重复性工作,让人类专家专注于处理那些最微妙、最需要创造性和专业知识的部分,如文化适应性调整、术语统一和风格优化。对于合同、重要报告等不容有失的文件,我们强烈推荐您选择我们提供的人工翻译服务,确保万无一失。

展望未来:机器翻译的发展方向

机器翻译是一个飞速发展的领域,今天的局限可能就是明天被突破的壁垒。有道翻译的研发团队正在持续探索更前沿的技术,包括能够理解更广泛背景知识的超大模型、能适应个人用词习惯的个性化翻译,以及结合图像和语音的多模态翻译。

每一次您使用有道翻译并反馈问题,都是在帮助我们训练出更聪明的翻译模型。我们致力于通过技术创新,不断缩小机器与人类翻译员之间的差距,为您提供更精准、更自然、更智能的翻译体验。语言的旅程永无止境,我们的探索也永不停歇。