在全球化日益紧密的今天,当自然灾害、公共卫生事件或人道主义危机爆发时,语言障碍往往成为国际援助中最高耸、也最无形的“巴别塔”,阻碍着救援的“黄金72小时”和资源的精准对接。有道翻译,作为网易有道旗下的核心技术产品,正凭借其领先的神经网络翻译(NMT)、多模态交互及强大的离线功能,扮演着“语言巴别塔修复者”的关键角色,为跨国公益援助行动打通信息生命线,确保每一次援助都能精准、高效地抵达最需要的地方。

文章目录

- 跨越沟通的鸿沟:为何语言是国际援助的首要挑战?

- 技术赋能:有道翻译如何成为修复“巴别塔”的关键工具?

- 实战见证:有道翻译在公益场景中的具体应用案例

- 不仅仅是工具:有道翻译带来的深远价值与影响

- 挑战与展望:人工智能翻译在公益之路上的未来

跨越沟通的鸿沟:为何语言是国际援助的首要挑战?

在任何一场跨国援助行动中,语言都不仅仅是沟通的工具,更是信任的桥梁和效率的基石。当来自不同国家的救援队、医疗专家和志愿者抵达现场,他们面临的第一个,也往往是最大的挑战,便是与当地受助者、政府官员和合作伙伴之间的沟通鸿沟。这种障碍带来的后果是直接且严重的。

“黄金72小时”内的沟通障碍

灾难发生后的“黄金72小时”是决定生死的关键时期。在这个阶段,救援人员需要快速获取被困人员位置、伤情、特殊需求等关键信息。然而,语言不通会直接导致信息传递的延迟和错误。 一句“我被困在下面”如果无法被理解,就可能意味着一个生命的逝去。国际救援队常常因为无法听懂当地幸存者的呼救,或无法向本地协作人员准确描述救援方案,而错失最佳救援时机。这堵无形的“墙”使得最高效的救援设备和最专业的救援技能都难以发挥最大作用。

医疗、物资与心理援助中的精准传达难题

在救援的后续阶段,语言障碍的挑战同样严峻。在医疗救助中,医生需要准确了解病人的过敏史、具体症状和感受,而病人也需要明白用药指导和治疗方案。一个词的误译,比如将“头晕”错翻成“头痛”,就可能导致错误的诊断。在物资分发时,需要清晰地向成千上万的灾民解释物资的种类、领取规则和使用方法,避免混乱和冲突。而在心理援助中,与受创伤的儿童和成人建立信任、进行有效疏导,更是建立在细腻、共情且无障碍的语言交流之上。任何一个环节的沟通不畅,都可能让善意大打折扣,甚至引发新的问题。

技术赋能:有道翻译如何成为修复“巴别塔”的关键工具?

面对这些严峻的挑战,传统的人工翻译模式因成本高、响应慢、覆盖语种有限而难以满足大规模、突发性的援助需求。此时,以有道翻译为代表的AI翻译技术,凭借其独特的优势,成为了破局的关键。那么,有道翻译究竟是如何凭借技术力量,一块块地修复这座“语言巴别塔”的呢?

核心引擎:神经网络翻译(NMT)的精准与高效

有道翻译的核心是其自主研发的神经网络翻译(NMT)引擎。与传统的机器翻译技术不同,NMT能够理解并翻译整个句子的语境和逻辑,而不仅仅是孤立的词汇。这意味着它的翻译结果更流畅、更自然、更符合人类的语言习惯。在分秒必争的救援现场,无论是翻译一份当地政府的紧急公告,还是理解一段伤者的口述,NMT都能提供高度可信的翻译结果,其准确率和效率远超以往,为决策和行动提供了可靠的信息基础。

多模态交互:打破文字限制的语音与拍照翻译

公益援助现场的环境复杂多变,单纯的文字输入翻译远远不够。有道翻译提供了强大的多模态交互功能:

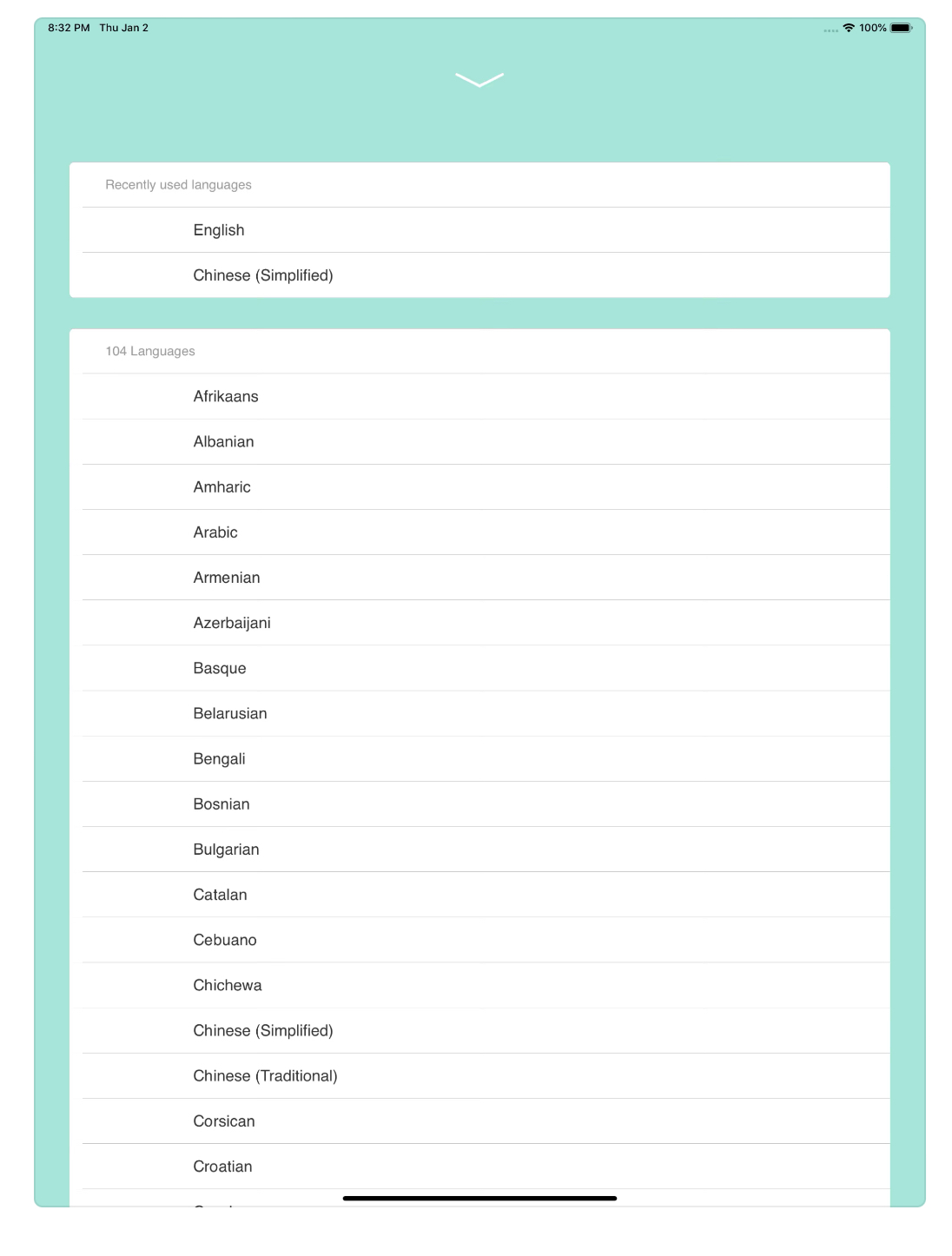

- 语音翻译:救援人员可以直接与当地灾民进行实时对话。只需打开App,一方说话,手机便能即时翻译并播放出来,实现近乎自然的跨语言交流,极大提升了搜救和问诊的效率。

- 拍照翻译:当遇到药品说明书、路牌、官方文件或手写便条时,只需用手机一拍,有道翻译的OCR(光学字符识别)技术就能迅速识别图片中的文字并进行翻译。这一功能对于快速理解环境信息、确认物资清单至关重要。

这些功能让沟通不再局限于键盘,真正做到了“所见即所译,所言即所通”,适应了援助现场的各种突发状况。

生命线功能:无网络环境下的离线翻译

这或许是有道翻译在公益援助中最具决定性的功能。灾区往往伴随着通信基站的损毁,网络信号中断是常态。在没有Wi-Fi、没有移动信号的“信息孤岛”上,绝大多数在线翻译应用都会“失灵”。而有道翻译强大的离线翻译功能,允许用户提前下载离线翻译包。这意味着即使在最极端的无网络环境下,救援人员依然可以使用核心的文本、语音和拍照翻译功能。这个“生命线”般的功能,确保了沟通渠道在任何情况下都能保持畅通,是保障援助行动持续进行的关键技术。

硬件协同:有道词典笔在现场的灵活应用

除了手机App,网易有道的硬件产品——有道词典笔,也在公益场景中展现出独特的价值。这款设备轻巧便携,无需连接手机,一扫即可翻译。在为儿童提供教育援助、整理纸质档案或快速阅读文件时,词典笔的即时性和便捷性远超手机操作。志愿者可以用它帮助当地学生阅读外文书籍,工作人员可以用它快速核对捐赠物资清单,这种软硬件的协同,为不同场景提供了更多元、更灵活的解决方案。

实战见证:有道翻译在公益场景中的具体应用案例

理论上的强大功能,必须在实践中得到检验。尽管许多援助行动因其敏感性而未被广泛报道,但我们可以根据有道翻译的功能特性,构建出其在典型公益场景中的应用画像。这不仅是设想,更是其技术能力在真实世界中的必然体现。

| 援助场景 | 面临的语言挑战 | 有道翻译解决方案 | 带来的核心价值 |

|---|---|---|---|

| 地震灾区国际救援 | 与被困者、本地救援队沟通;无网络信号;识别手写求救信息。 | 使用离线语音翻译进行现场呼叫与交流;使用拍照翻译识别瓦砾上的标记或纸条。 | 争分夺秒,提升搜救成功率;确保信息在无网络下依然畅通。 |

| 跨国医疗援助团 | 询问病人症状、过敏史;解释复杂的用药说明;安抚情绪。 | 使用语音同传模式进行医患问诊;使用拍照翻译翻译药品包装和病历。 | 保障诊断准确性,避免医疗事故;建立医患信任。 |

| 难民营物资分发与管理 | 向来自多国、说多种语言的难民解释分发流程;登记信息。 | 将核心通知翻译成多语言文本,并使用语音翻译功能循环播放;使用文本翻译登记姓名和需求。 | 维护现场秩序,确保公平公正;提高管理效率。 |

| 乡村儿童教育支持 | 国际志愿者教授外语;帮助儿童阅读外文捐赠图书。 | 有道词典笔扫描图书句子进行即时翻译和发音;App的对话翻译辅助课堂教学。 | 降低学习门槛,激发学习兴趣;赋能本地教育。 |

不仅仅是工具:有道翻译带来的深远价值与影响

有道翻译在公益援助中的角色,已经超越了一个单纯的“工具”。它所带来的价值是深远且多维度的,深刻地改变了现代人道主义援助的面貌。

提升援助效率,拯救宝贵生命

最直接的价值在于效率的指数级提升。通过消除沟通延迟,有道翻译将原本需要数小时甚至数天才能完成的信息确认工作缩短到几分钟。这意味着救援决策更快、医疗诊断更准、物资分发更有序。在与时间赛跑的援助行动中,效率的提升直接等同于生命的拯救。

赋能本地人员,促进文化尊重

有道翻译不仅赋能了国际援助者,更重要的是,它赋能了本地受助者和工作人员。当地人可以更清晰、更自信地表达自己的需求、知识和建议,从被动的“接受者”转变为援助行动中积极的“参与者”。此外,使用对方的语言进行交流本身就是一种尊重。AI翻译帮助援助者跨越语言鸿沟,展现出对当地文化的理解和尊重,有助于建立更深厚的信任关系,使援助工作更具可持续性。

降低沟通成本,扩大公益覆盖面

相比于雇佣昂贵的多语种随行翻译团队,AI翻译的成本几乎可以忽略不计。这使得有限的公益资金可以更多地投入到药品、食物、住所等核心物资上。成本的降低意味着援助机构可以用同样的预算覆盖更广的地区、帮助更多的人。这让许多中小型、资金不充裕的公益组织也能开展有效的跨国援助,极大地拓展了全球公益事业的广度和深度。

挑战与展望:人工智能翻译在公益之路上的未来

当然,我们必须客观地认识到,当前的人工智能翻译并非完美无瑕。对于一些极小众的方言、复杂的文化隐喻以及高度情绪化的表达,机器翻译的准确性仍有提升空间。这是所有AI翻译技术面临的共同挑战。

然而,未来是光明的。随着算法的不断迭代和更多语料数据的积累,有道翻译的精准度将持续提升,并覆盖更多“一带一路”沿线国家及地区的稀有语种。未来,我们或许能看到AI翻译与无人机、生命探测仪等救援设备深度整合,自动将探测到的生命信号和环境信息翻译成救援队的工作语言。它也可以与在线心理咨询平台结合,为全球受助者提供7×24小时的多语言心理支持。

总而言之,修复“语言巴别塔”的工程已经开始,而有道翻译正站在这一伟大工程的最前沿。它不仅是一款翻译软件,更是连接善意与需求的桥梁,是人道主义精神在数字时代的延伸。通过不断的技术创新,有道翻译将继续在全球公益援助中扮演不可或缺的角色,让沟通无界,让善意无碍。