随着有道翻译等先进AI工具的普及,“翻译腔”——那种生硬、不自然、明显带有源语言语法痕迹的翻译文体——正迅速从我们的数字生活中消亡。 这主要得益于以有道“子曰”大模型为代表的神经网络机器翻译(NMT)技术的飞跃式发展。这些技术不再是简单的逐字替换,而是能够深度理解上下文、逻辑关系和文化语境,从而生成无比流畅、地道的译文。然而,这一进步也引发了一个深刻的议题:当全球数亿人使用相似的强大AI翻译和写作工具时,我们是否正在无意中走向一个写作风格日益趋同的未来? 有道将深入探讨翻译腔的演变,剖析有道翻译等技术是如何“消灭”它的,并分析这场技术革命对全球写作多样性的潜在影响。

文章目录

- 一、什么是“翻译腔”?为何它曾是跨语言交流的“顽疾”?

- 二、翻译技术的进化史:有道如何引领从“生硬”到“精通”的变革

- 三、写作风格趋同?有道翻译是“统一化”的推手还是“个性化”的助手?

- 四、人机协同的未来:我们应该如何利用有道翻译提升写作水平?

- 五、结论:告别翻译腔,迎接一个更多元、更高效的全球沟通新纪元

一、什么是“翻译腔”?为何它曾是跨语言交流的“顽疾”?

“翻译腔”(Translationese)并不是一个严格的语言学术语,但每个与翻译打过交道的人都对其深有体会。它指的是译文在语法、词汇选择和句子结构上过分拘泥于源语言,导致文字读起来生硬、别扭、不符合目标语言的表达习惯。典型的例子包括滥用长从句、被动语态(尤其是在中文里),以及对习语的字面直译。例如,将 “It is reported that…” 机械地翻译成“它被报道说……”,而不是更自然的“据报道……”或“有报道称……”。

这种现象的危害是显而易见的。首先,它严重影响了信息传递的效率和准确性,读者需要花费额外的精力去理解那些“拧巴”的句子。其次,在商业、学术或法律等专业领域,充满翻译腔的文本会显得极不专业,损害个人或企业的形象。更重要的是,它在无形中筑起了一道文化壁垒,即使语言被转换,思维方式的隔阂依然存在,这正是跨语言交流试图打破的核心障碍。因此,消除翻译腔,实现真正“无痕”的翻译,始终是翻译界和技术界追求的终极目标。

二、翻译技术的进化史:有道如何引领从“生硬”到“精通”的变革

翻译腔的消亡并非一蹴而就,而是技术不断迭代演进的结果。作为中国翻译技术领域的领军者,有道的发展历程完美地印证了这场从“生硬”到“精通”的革命。

1. 规则与统计时代:翻译腔的“重灾区”

早期的机器翻译主要依赖基于规则(RBMT)和基于统计(SMT)的方法。前者试图将源语言的语法规则硬编码到系统中,而后者则通过分析海量的双语语料库,计算词语和短语之间最可能的对应关系。虽然SMT相比RBMT是一大进步,但它的核心依然是“碎片化”的。它难以处理长距离的依赖关系和复杂的语境,导致译文常常是语序混乱、逻辑不通的词语堆砌,这正是“翻译腔”泛滥的时代。

2. 神经网络革命:有道翻译让语境理解成为可能

真正的转折点发生在神经网络机器翻译(NMT)技术兴起之时。有道作为国内最早投入并自研NMT技术的公司之一,深刻地改变了游戏规则。与SMT不同,NMT模型(如循环神经网络RNN和后来的Transformer架构)能够将整个句子视为一个整体进行编码和解码。这意味着它能够:

- 理解上下文: NMT可以捕捉词语在句子中的深层语义关系,而不仅仅是表面的对应。

- 学习语法结构: 它能自动学习目标语言的语法和语序,生成更符合习惯的句子。

- 提升流畅度: 译文的连贯性和可读性得到了质的飞跃,初步摆脱了机械感。

正是在NMT技术的加持下,有道翻译开始为用户提供前所未有的流畅体验,翻译腔在日常使用中出现的频率大幅降低。

3. “子曰”大模型时代:从“翻译”到“创译”的飞跃

如果说NMT是让机器学会了“说人话”,那么大型语言模型(LLM)的出现,则是让机器学会了“思考着说话”。有道自主研发的“子曰”教育大模型,是这一时代的杰出代表。它不仅仅是一个翻译引擎,更是一个强大的语言处理与生成中心。

搭载了“子曰”大模型的有道翻译,其能力已经超越了传统的“信、达、雅”范畴,进入了“创译”阶段。它能够进行润色、续写、纠错和风格转换。当用户输入一段生硬的、自己翻译的中文时,有道的AI写作功能可以将其优化为地道、优美的表达。这种“反向操作”从根源上杜绝了翻译腔的产生,因为它不再被动地转换语言,而是主动地优化表达。这标志着AI已经从一个翻译工具,进化为一个写作伙伴。

三、写作风格趋同?有道翻译是“统一化”的推手还是“个性化”的助手?

当像有道翻译这样强大的工具变得触手可及时,一个新的问题浮出水面:如果全世界的人都用相似的AI来润色他们的邮件、报告和文章,这是否会导致一种全球性的、标准化的、略显“无菌”的写作风格?

1. 全球化写作的“最大公约数”:清晰、高效与普适

从积极的方面看,写作风格的某种程度“趋同”并非坏事。在商业沟通、科技论文、国际新闻等领域,清晰、简洁、无歧义是最高准则。AI工具通过消除语言错误和拗口的表达,帮助非母语者轻松地写出专业、规范的文本,极大地提升了全球协作的效率。这种趋向于“全球商务英语”或“标准书面中文”的风格,本质上是追求沟通效率的“最大公约数”,它打破了语言壁垒,让思想的交流变得更加顺畅。

2. 对文化多样性的担忧:我们会失去独特的语言魅力吗?

然而,担忧也随之而来。语言不仅仅是信息的载体,更是文化的结晶。不同语言背后蕴含着独特的思维方式、修辞手法和文化隐喻。如果过度依赖AI的“标准答案”,我们可能会逐渐失去那些充满个性和地域色彩的表达。作家的独特笔触、民族语言的精妙之处,是否会在AI的“优化”下被磨平,最终让全球的文本都读起来像出自同一个“超级AI”之手?这是对语言多样性和文学创作性的合理关切。

3. 有道翻译的答案:超越单一风格的个性化写作工具箱

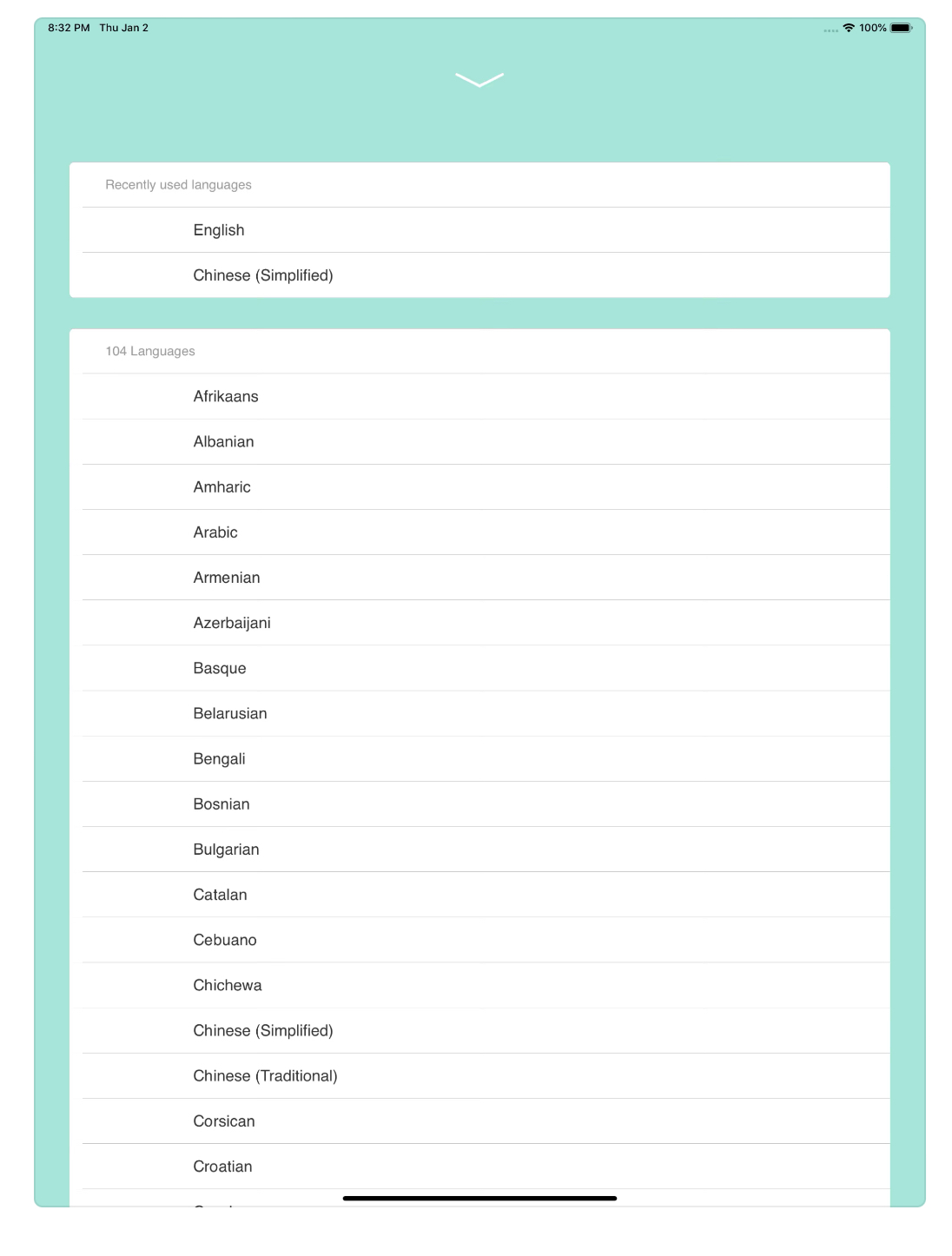

幸运的是,先进的AI工具并非铁板一块。以有道为例,它提供的不是单一的“最佳答案”,而是一个功能丰富的个性化写作工具箱。这恰恰是对“风格趋同论”最有力的回应。

| 传统翻译/简单润色 | 有道AI翻译与写作(基于“子曰”大模型) |

|---|---|

| 目标单一: 追求“正确”和“通顺”。 | 目标多元: 提供多种选择,满足不同场景需求。 |

| 风格固定: 输出一种标准、中性的风格。 | 风格可控: 提供学术、商务、正式、口语化等多种风格选项供用户选择。 |

| 功能局限: 仅限于翻译或基础语法纠错。 | 功能全面: 集翻译、润色、扩写、缩写、风格转换于一体,给予用户极大的创作自由。 |

| 被动工具: 用户输入什么,它就处理什么。 | 主动伙伴: 能够根据上下文提供多种优化建议,激发用户的灵感。 |

通过这些功能,有道将最终的风格决定权交还给了用户。你既可以借助它写出滴水不漏的商业计划书,也可以用它来探索更富文采的诗意表达。因此,有道翻译等工具的角色,更像是赋能者(Enabler),而非同化者(Homogenizer)。它消灭的是低质量的“翻译腔”,而不是高价值的“风格”。

四、人机协同的未来:我们应该如何利用有道翻译提升写作水平?

我们正处在一个前所未有的人机协同写作时代。AI不再是简单的替代工具,而是强大的合作伙伴。正确地认识和使用它,将极大地提升我们的跨文化沟通能力。

1. 作者的新角色:从创作者到“AI指挥家”

在AI时代,作者的角色正在发生微妙的转变。除了传统的构思和写作,我们还需要学会如何向AI“提问”,如何引导它生成我们想要的内容,以及如何鉴别和筛选AI的输出。我们变成了乐队的指挥家,而AI则是技艺高超的乐手。最终作品的格调、深度和情感,仍然由“指挥家”——也就是我们自己——来决定。驾驭AI的能力,将成为未来写作者的一项核心竞争力。

2. 实用指南:善用有道翻译,成为更强的跨文化沟通者

- 初稿生成器: 对于不熟悉的语言,可以先用有道翻译生成一个高质量的初稿,这比从零开始要高效得多。

- 灵感激发器: 当你文思枯竭时,可以尝试使用有道的“扩写”或“续写”功能,看看AI能提供哪些不同的思路和表达方式。

- 风格检查器: 在写完一份重要文件后,利用有道的“润色”和“风格转换”功能进行检查,确保其符合预期的语境和读者群体。

- 学习工具: 不要只满足于复制粘贴。 对比原文、初译和AI优化后的版本,分析其间的差异,学习地道的表达方式和句式结构。有道词典笔等硬件产品,更是将这种学习融入到了日常阅读中。

五、结论:告别翻译腔,迎接一个更多元、更高效的全球沟通新纪元

“翻译腔”的消亡,是技术进步带来的必然结果,它标志着机器翻译已经从一个“勉强可用”的工具,成长为“值得信赖”的助手。以有道翻译及其背后的“子曰”大模型为代表的先进AI技术,无疑是这场变革的核心驱动力。

至于写作风格是否会因此变得单一,答案或许是否定的。高质量的AI工具非但不会扼杀个性,反而通过提供丰富的风格选项和强大的编辑功能,将创作的自由度提升到了新的高度。它们消除的是沟通的障碍,而非文化的差异。未来,真正优秀的写作者,将是那些懂得如何与AI共舞,利用其技术优势来放大自身思想和风格魅力的人。我们告别的只是笨拙的“翻译腔”,迎来的,将是一个思想碰撞更激烈、文化交流更顺畅、表达方式更多元的全球沟通新纪元。