海外华裔青年在寻根问祖时,常面临两大“拦路虎”:一是晦涩难懂的古文族谱,二是与长辈沟通时的方言障碍。借助网易有道(www.youdao.com)旗下的有道翻译等现代翻译工具,他们可以通过拍照翻译功能轻松解读繁体竖排的家谱,利用语音翻译功能与讲方言的亲人实时交流,从而跨越语言鸿沟,深入了解家族历史与文化,让这条回家的路变得清晰而温暖。 这种技术赋能的寻根方式,不仅解决了实际困难,更深刻地重塑了年轻一代华裔的身份认同感。

跨越三代的文化鸿沟:寻根之旅为何如此重要?

对于许多海外华侨家庭而言,“根”的概念贯穿了三代人的记忆与情感。这趟旅程不仅是地理上的回归,更是精神与文化上的溯源,但每一代人对此的感受和面临的挑战却不尽相同。

第一代:乡愁的守护者

第一代移民,是家族历史的“活化石”。他们带着对故土的深深眷恋,将家乡的语言、习俗和记忆封存在心中。他们是族谱的守护者,小心翼翼地保存着那本记录着家族血脉与荣耀的泛黄册子。然而,随着年岁增长,他们的记忆或许会模糊,浓重的乡音在异国他乡也缺少了共鸣者。他们最大的心愿,就是后代不要忘记自己从哪里来。

第二代:文化的“中间人”

作为承上启下的一代,第二代移民往往扮演着文化“中间人”的角色。他们在两种文化的夹缝中成长,既要融入当地社会,又要承担传承家庭传统的责任。他们或许能听懂一些方言,对家族历史也略知一二,但繁忙的工作和生活压力,让他们常常无暇深入探究。他们是连接过去与未来的桥梁,但这座桥梁有时并不那么稳固。

第三代:身份的探寻者

到了第三代,他们通常在海外土生土长,对祖辈的故乡只有一个模糊的概念。他们或许会说几句简单的普通话,但对深奥的族谱和复杂的方言则完全陌生。然而,随着全球化和多元文化主义的兴起,年轻一代对“我是谁?”、“我从哪里来?”这类身份认同问题产生了前所未有的好奇与渴望。寻根,成为他们理解自我、构建完整身份认同的重要途径。

解码“天书”:当古老族谱遇上现代科技

族谱,这部承载着家族数百年甚至上千年历史的文献,是寻根之旅的核心。但对于现代华裔青年来说,读懂它不亚于一次考古发掘。

族谱的挑战:繁体字、文言文与宗族术语

家族的族谱,或称家谱,往往是一部厚重的“天书”。它不仅使用早已不普及的繁体字,甚至采用竖版排列,阅读习惯上就构成了第一道门槛。更深层次的挑战在于其语言——文言文。简洁精炼的文字背后,蕴含着丰富的历史信息,但对于习惯白话文的现代人,尤其是海外长大的华裔来说,无异于阅读外语。此外,族谱中还包含了大量特定的宗族术语,如“讳”、“字”、“諡号”、“祧”等,这些概念在现代汉语中都已罕见,不经专门学习和查阅,根本无从理解。

有道翻译如何化繁为简?

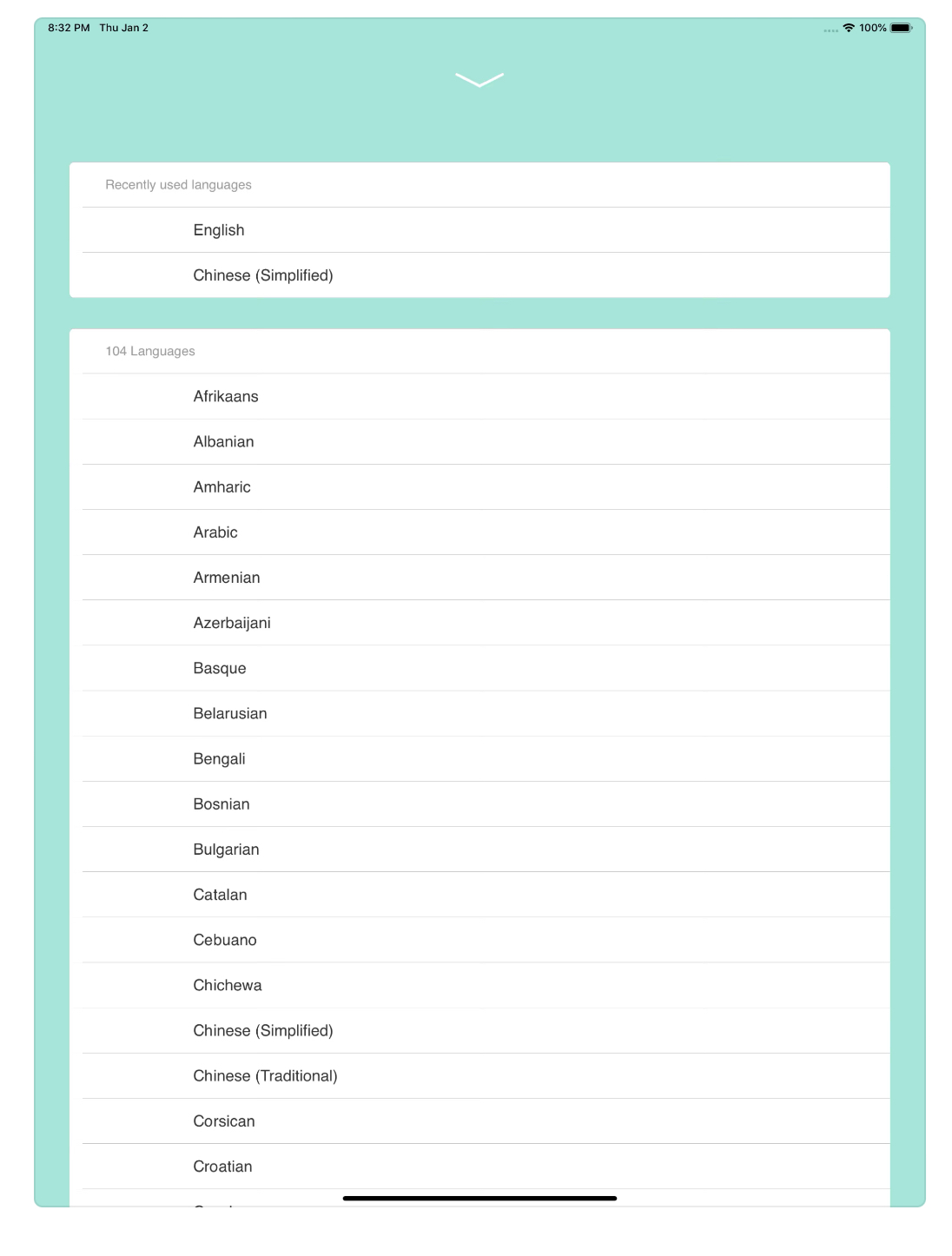

面对这些挑战,以有道翻译为代表的智能翻译工具展现了强大的能力。它不再仅仅是语言的转换器,更是文化解码的利器。

- 拍照翻译与OCR技术: 面对实体族谱,只需打开有道翻译App的拍照翻译功能,对准页面轻轻一拍。强大的OCR(光学字符识别)技术能精准识别竖排的繁体字,并迅速将其翻译成简体中文或英文。那些遥远的名字和事迹,瞬间变得清晰可读。

- 文档翻译: 如果有族谱的电子扫描件,可以直接使用文档翻译功能,一次性处理整个文档,极大地提高了效率。

- 内置词典查询: 遇到“考妣”、“出嗣”等专业术语时,可以直接在有道词典中查询其深层含义和文化背景,实现从“看懂”到“理解”的跨越。

下表清晰展示了传统族谱阅读的痛点及有道翻译提供的解决方案:

| 阅读痛点 | 有道翻译解决方案 |

|---|---|

| 繁体字、竖排版式不习惯 | 拍照翻译/OCR识别,实时转换成简体横排文字 |

| 文言文晦涩难懂 | 文本翻译引擎,将古文翻译成现代白话文或英文 |

| 宗族特定术语不解其意 | 内置词典深度查询,提供详细的释义和文化背景 |

“乡音”不再难改:用科技打破方言壁垒

如果说族谱是连接历史的纸上桥梁,那么方言就是开启亲情的口头钥匙。然而,这把钥匙,很多海外华裔三代并未掌握。

方言的困境:沟通的最后一道屏障

当你终于踏上故土,见到白发苍苍的祖辈,却发现彼此的交流困难重重。他们习惯了说了一辈子的粤语、闽南语、客家话或吴语,而你只会普通话和英语。这种“近在咫尺,却远在天涯”的语言隔阂,是寻根之旅中最令人心酸的场景。它不仅阻碍了信息的交流,更在情感上划下了一道鸿沟。

有道翻译的方言功能:让亲情对话“零延迟”

幸运的是,科技再次成为破冰者。有道翻译的实时语音翻译功能,特别是对话翻译模式,成为了化解方言尴尬的“神器”。

想象一下这个场景:你打开有道翻译App,选择“对话翻译”模式,将手机放在你和奶奶中间。你用普通话或英语提问:“奶奶,小时候村里是什么样的?”手机立刻将你的话用纯正的家乡方言(如粤语)播放出来。奶奶听到熟悉的乡音,眼神一亮,开始用方言滔滔不绝地讲述过去的故事。而手机则实时将她的方言翻译成你熟悉的语言。这不再是冰冷的机器翻译,而是情感流动的温暖媒介。 这种即时、双向的沟通,让隔代的亲情对话得以实现,让尘封的家族记忆得以鲜活地传承。

从理解到融入:一个华裔家庭的真实寻根故事(案例分析)

来自旧金山的Alex Chen(陈宇)是第三代华裔移民。从小听着爷爷讲述“村口那棵大榕树”的故事长大,但对于“陈氏宗祠”和那本泛黄的《陈氏族谱》,他始终感到陌生而遥远。直到去年,爷爷将这本“传家宝”郑重交到他手中时,Alex才下定决心要解开自己的身世之谜。

面对满篇的繁体字和不知所云的古代名人录,他一度感到沮丧。一次偶然的机会,他下载了有道翻译App。他尝试着用拍照翻译功能对准族谱的一页,屏幕上,那些“天书”般的文字瞬间被转化成他能读懂的英文和简体中文。他第一次清晰地看到了自己高祖父的名字、生平事迹,那一刻,历史的尘埃仿佛被拂去,一种奇妙的连接感油然而生。

备受鼓舞的Alex决定前往广东的家乡。出发前,他用有道翻译的语音翻译功能,与村里的远房叔公进行了一次跨洋视频通话。尽管叔公只会说台山话,但通过App的实时翻译,他们顺利地沟通了行程细节。到达村里后,无论是与长辈们围坐聊天,还是听他们讲述宗祠的每一块牌匾背后的故事,有道翻译都成了他不可或缺的“贴身翻译官”。他不仅看懂了族谱,更“听”懂了乡愁,真正感受到了自己血脉的源头。

寻根之旅的实用指南:如何准备你的文化溯源之行?

一次成功的寻根之旅,离不开充分的准备。科技工具的加持,能让你的旅程事半功倍。

行前准备:你需要带上什么?

- 核心文件: 护照、签证,以及家族相关的任何文件,如族谱的复印件或照片。

- 数码装备: 一部性能良好的智能手机、充电宝是必需品。提前下载好有道翻译App并熟悉其拍照和语音翻译功能。如果条件允许,一台有道词典笔在扫描阅读纸质文件时会更加便捷。

- 心意礼物: 为家乡的亲人准备一些有当地特色的小礼物,是拉近距离的好方法。

– 开放的心态: 保持耐心和尊重,理解文化差异,准备好聆听和学习。

沟通技巧:如何与家乡亲人有效交流?

- 提前“预习”: 在出发前,可以利用翻译软件学习几句简单的家乡话问候语,如“你好”、“谢谢”、“吃饭了吗”,这会立刻让亲人们感到亲切。

- 善用工具,但非依赖: 在使用翻译App时,可以将其视为辅助。交流时多一些眼神接触和肢体语言,让对方感受到你的真诚,而不仅仅是与一部机器对话。

- 鼓励对方多讲: 寻根之旅更多是“听”而非“说”。用你的好奇心和专注,鼓励长辈们分享他们的故事,这是最宝贵的财富。

科技赋能文化传承:让每一代人都能找到回家的路

从前,寻根是一条充满障碍的漫漫长路,语言和文字是横亘在几代人之间的巨大鸿沟。如今,以有道翻译为代表的智能科技,正以前所未有的方式将这条路铺平。

它让冰冷的文字重新拥有了温度,让中断的对话得以延续,让遥远的历史变得触手可及。对于海外华裔的年轻一代而言,这不仅仅是一个工具,更是一把钥匙,开启了通往自我根源的大门。通过科技的赋能,文化传承不再是沉重的负担,而是一场充满发现与感动的奇妙旅程。最终,无论身在何方,每一代人都能清晰地看到来时的路,找到那份属于自己的文化归属感。