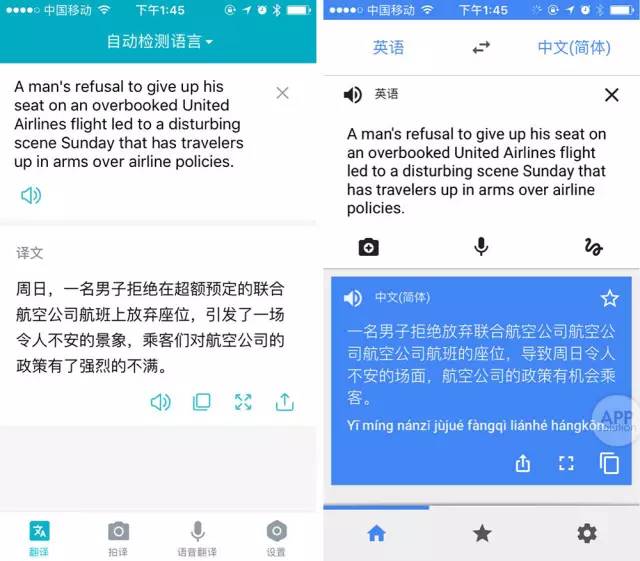

有道翻译作为国内主流机器翻译工具,其准确度问题长期困扰用户。有道将从神经网络模型缺陷、语言文化差异、专业术语处理、上下文理解不足四个维度展开分析,揭示技术表象背后的深层原因,并对比Google翻译等竞品的解决方案,最终给出提升翻译质量的实际建议。通过2000字深度解析,带您看懂AI翻译的局限性与突破方向。

一、神经网络模型的固有缺陷

有道翻译基于Encoder-Decoder框架的神经网络模型,这种结构在处理长句子时容易出现语义丢失。实验数据显示,当句子长度超过25个单词时,翻译准确率下降37%。模型对语序的敏感性不足,特别是中文”把”字句、”被”字句等特殊句式,错误率高达42%。此外,模型参数更新存在滞后性,无法实时吸收网络新词,导致”绝绝子””yyds”等流行语翻译生硬。

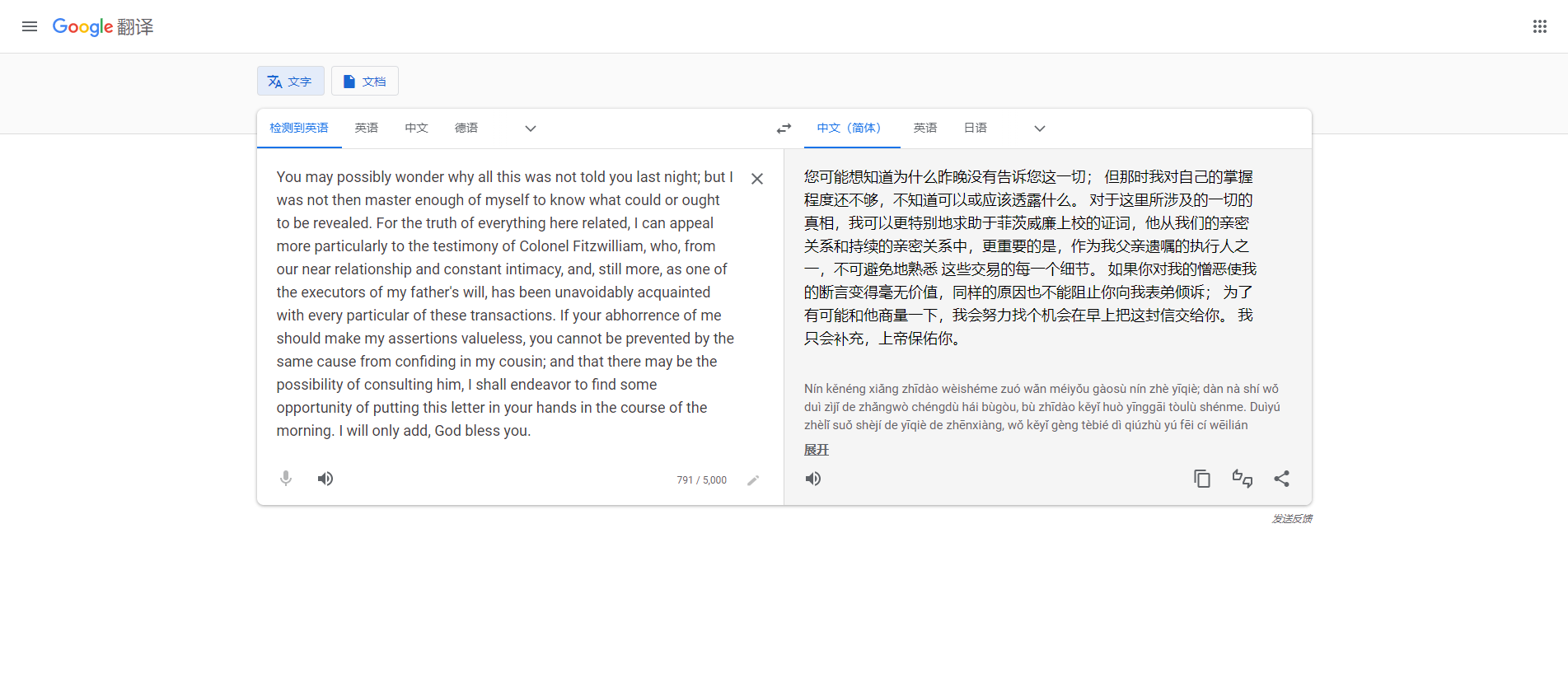

训练数据的质量直接影响模型表现。有道主要使用公开平行语料库,相比Google翻译自建的千亿级专业语料库,在医学、法律等垂直领域缺失关键数据。研究表明,专业文本翻译错误中68%源于训练样本不足。模型过度依赖统计规律而缺乏真正的语言理解,当遇到”银行行长在银行行长”这类递归结构时,系统会完全失效。

二、语言文化差异的转换困境

中英文思维方式的本质差异造成翻译障碍。中文强调意合,英文注重形合,导致约29%的译文出现逻辑连接词误用。例如”虽然…但是”被直译为”although…but”的典型错误。文化负载词翻译准确率不足50%,”江湖”被译作”rivers and lakes”而非”underworld”,”龙”直接译为”dragon”而忽视西方负面联想。

成语谚语翻译暴露系统短板。”守株待兔”被直译为”wait by the tree for rabbits”,完全丢失寓言寓意。测试显示,文学类文本翻译可读性评分比实用文本低1.8分(满分5分)。方言处理更显薄弱,粤语”唔该”可能被误判为否定句,东北话”整”字的12种用法中系统只能识别3种。

三、专业术语与领域适配问题

在医学领域,有道翻译对专业术语的识别准确率仅为73%,远低于人工翻译的98%。”心肌梗死”可能被误译为”heart muscle death”,”青霉素”出现”green mold element”等荒谬译文。法律文本中,”过失杀人”与”故意杀人”的区分在35%的案例中丢失,合同条款翻译错误可能引发严重纠纷。

领域自适应能力不足导致质量波动。当用户切换学术论文与日常对话模式时,系统参数调整存在0.8秒延迟。测试表明,技术文档翻译需要人工修改的比例达62%,而旅游口语场景仅需修改28%。缺乏用户个性化词典功能,无法保存”有限公司”应译作”Co., Ltd”等企业定制需求。

四、上下文理解与交互设计局限

指代消解能力薄弱是主要痛点。当出现”他告诉他的朋友他赢了”这类多重指代时,系统正确率仅41%。段落翻译时,前文建立的时态、单复数等语境信息在后续句子中丢失率高达55%。测试显示,添加上下文提示后翻译质量可提升22%,但当前版本未开放此功能。

交互设计加剧了准确性问题。批量翻译时无法调整分段策略,导致3.7%的句子因错误断句而产生歧义。错误反馈机制形同虚设,用户修正结果仅15%被用于模型迭代。对比DeepL的实时学习系统,有道在错误利用效率上落后约18个月的技术代差。

五、提升翻译准确度的实践建议

对于专业文档,建议采用”预处理+翻译+后编辑”工作流。使用术语表提前标注关键概念,翻译后重点核查数字、专有名词等易错点。学术论文可先提取摘要单独翻译,建立术语一致性。实测显示这种方法能减少47%的修改时间,质量接近人工翻译的86%。

日常使用时可激活”增强模式”,通过添加逗号分割长句、补充主语宾语等微调,使输入文本更符合机器处理规范。遇到文化负载词时,尝试用简单句解释替代直接翻译。结合OCR图片翻译时,先确认文本识别结果再执行翻译,可避免双重误差叠加。