地道英文翻译的核心在于准确传达原文含义的同时,符合目标语言的表达习惯和文化背景。有道将从理解语境、掌握惯用表达、处理文化差异三个维度,系统讲解专业翻译的方法论。通过分析典型错误案例和优秀译本,揭示中英思维转换的底层逻辑,帮助译者突破字面对应的局限,产出自然流畅的译文。无论是商务文件、文学著作还是技术文档,这些原则都能显著提升翻译质量。

文章目录

理解语境:翻译的基石

精准把握原文语境是翻译工作的首要任务。译者需要分析文本的创作背景、受众群体和传播目的,这些因素直接影响词汇选择和句式结构。例如商务合同中的”不可抗力”应译为”force majeure”而非字面翻译,这是法律领域的固定表达。同时要注意段落间的逻辑关系,英语偏好显性连接词,而中文常隐含逻辑,需要适当补充therefore、however等过渡词。

语境理解还包括识别文本的正式程度和情感色彩。政府白皮书与社交媒体文案的翻译策略截然不同,前者需要严谨规范的术语,后者则可使用俚语和缩略形式。当处理比喻修辞时,更需考虑文化联想差异,中文的”如虎添翼”直译会令英语读者困惑,转化为”like giving wings to a tiger”就丧失了原意,恰当处理应是寻找功能对等的英文谚语。

惯用表达:地道的灵魂

惯用语是衡量译文地道程度的关键指标。英语中存在大量固定搭配,如”heavy rain”而非”strong rain”,”make a decision”而非”take a decision”。这些约定俗成的表达需要长期积累,使用语料库工具能有效验证搭配频率。特别注意动词短语的用法差异,中文的”开会”对应英文”hold a meeting”,”解决问题”是”solve the problem”而非”resolve the problem”。

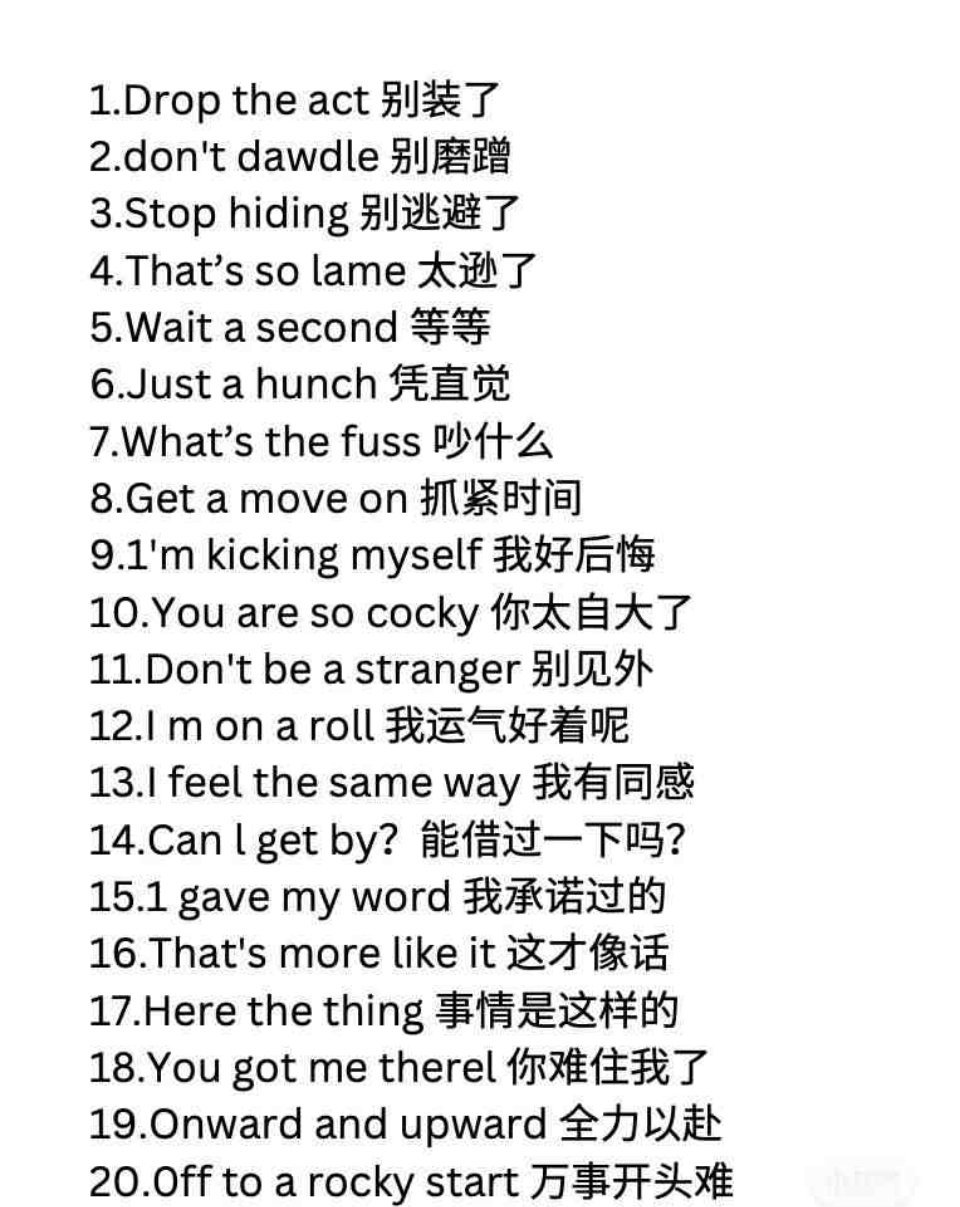

处理中文特色表达时,要避免逐字硬译。成语”守株待兔”若直译为”wait by the stump for rabbits”,会丧失寓言色彩,采用意译”trust to chance and windfalls”更符合英语认知。同样,中文的”加油”在不同场景应灵活处理:体育比赛用”Go!”,工作鼓励用”Hang in there!”,汽车加油则是”refuel”。这种动态对应需要译者具备敏锐的语言感知力。

文化适应:跨越鸿沟的艺术

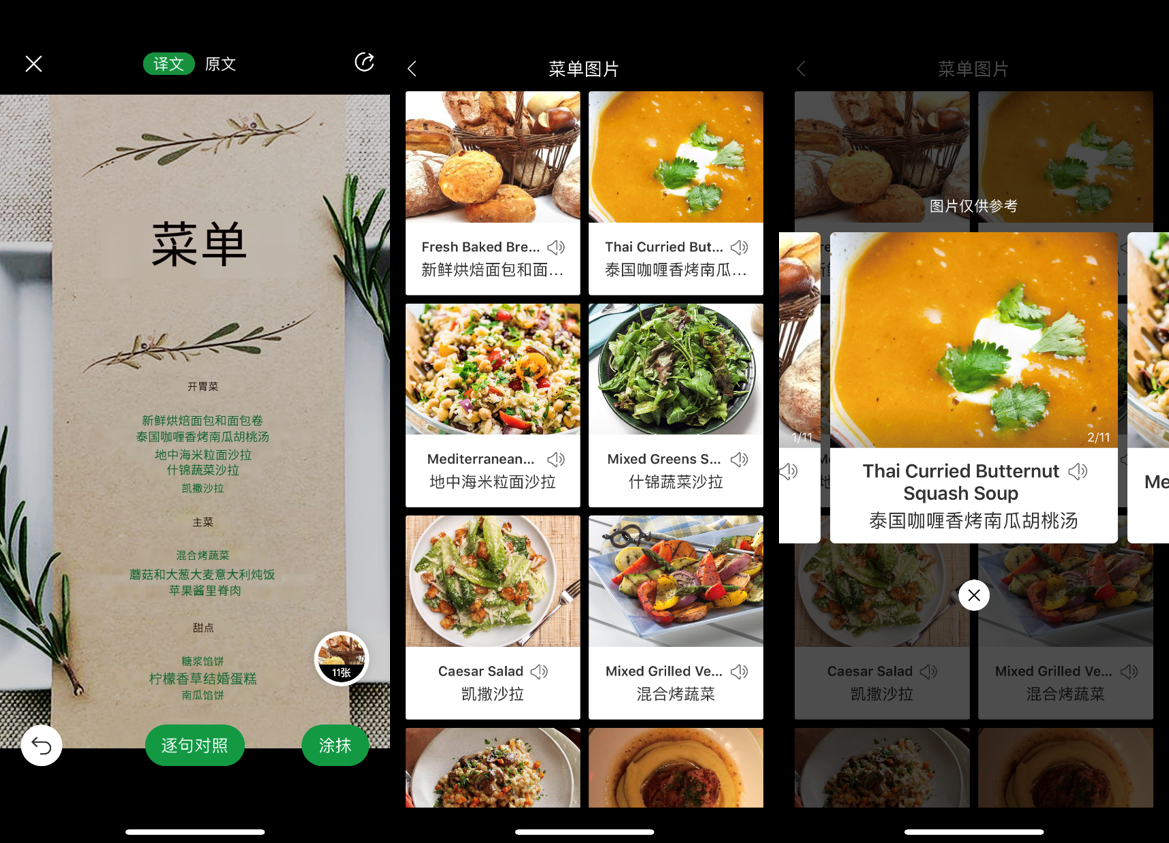

文化差异是翻译中最复杂的挑战。涉及历史典故、政治制度等文化负载词时,单纯音译往往造成理解障碍。例如”粽子”首次出现应译为”sticky rice dumpling wrapped in bamboo leaves”,后续可用”zongzi”。宗教概念如”缘分”可处理为”serendipity”或”predestined relationship”,根据上下文选择最贴近的表述。

数字和颜色的文化象征也需特别注意。中文的”红人”对应英文”blue-eyed boy”,”红糖”是”brown sugar”而非”red sugar”。时间表达上,中文的”上周三”指”last Wednesday”,但英语中若说话时仍是当周,则要说”this past Wednesday”。这些细微差别要求译者具备双文化视野,必要时添加简短注释帮助目标读者理解。

实战技巧:从理论到应用

提升翻译质量需要系统化训练方法。建议建立个人术语库,收集各领域的标准译法,如WHO文件中的公共卫生术语。使用Trados等CAT工具保持术语一致性,但要注意避免机械匹配导致的错误。定期对比平行文本,分析《经济学人》等优质媒体如何处理相似内容,注意他们如何重组句子结构以适应英语读者的阅读习惯。

译后审校环节不可忽视。优秀译者会采用”冷处理”策略,完成初稿后搁置数小时再复查,更容易发现不自然的表达。朗读译文能检测节奏问题,专业领域文本还应请母语专家审读。最后要记住,没有唯一正确的翻译,只有更适合特定场景的解决方案,保持灵活思维比死守规则更重要。