导语: 科技的温度,在于它能否连接情感、消弭隔阂。当普通话成为沟通的“标准协议”,那些承载着乡音与记忆的方言,是否正逐渐成为交流的孤岛?网易有道凭借其强大的NMT(神经网络翻译)技术,声称其语音翻译产品能精准识别多种方言,并实现流畅的实时对话。这究竟是营销的“理想模型”,还是真正可用的“现实利器”?本次,我们将通过极限场景实测,深入剖析其方言识别与实时对话的真实效果。

1. 期望与现实:有道翻译的“方言承诺”是什么?

在开始实测前,我们首先要明确靶心。有道官方宣传中,其语音翻译功能的核心亮点通常聚焦于:

- 广泛的方言支持:官方宣称支持粤语、四川话、东北话、河南话等多种主流方言的识别与互译。

- 高识别准确率:基于自研的神经网络翻译引擎,对标准发音的方言识别率极高。

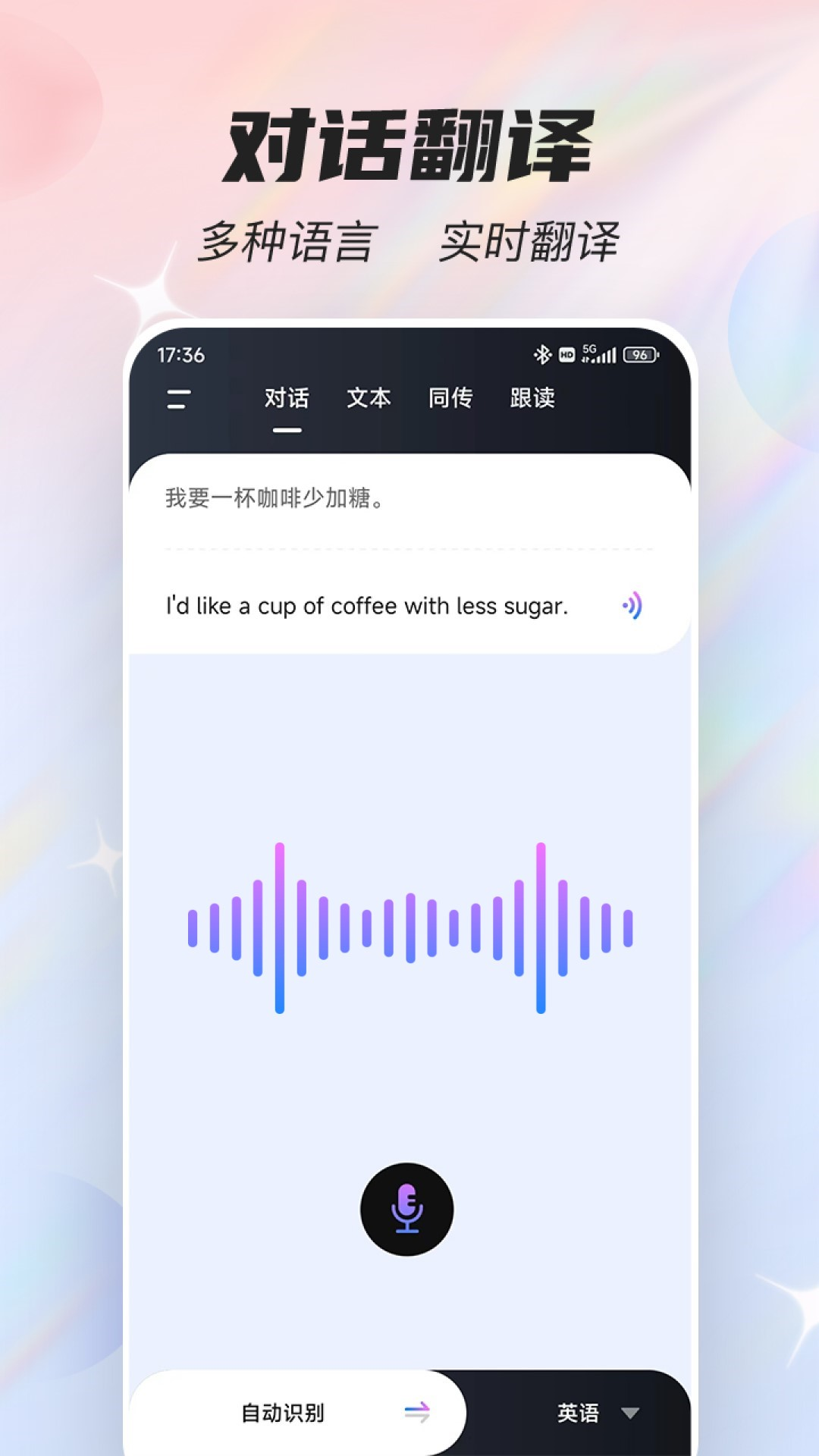

- 毫秒级响应:优化算法,实现近乎同步的实时翻译,打造无障碍对话体验。

我们的评测,正是要验证这些“承诺”在真实、复杂且充满变量的沟通场景中,能兑现几分。

2. 评测设计:我们如何“刁难”有道翻译?

为了模拟最真实的使用场景,我们摒弃了实验室环境下“字正腔圆”的朗读式测试。我们的评测框架围绕两大核心——“方言识别”与“实时对话”,并设定了由易到难的挑战梯度。

- 测试设备:网易有道词典笔X5 Pro / 有道翻译王(模拟不同硬件终端)。

- 方言选择:覆盖南北、使用人口众多的代表性方言(粤语、四川话、东北话、河南话)。

- 语料设计:

- 日常用语:如“食咗饭未啊?”(粤语:吃饭了没?)、“巴适得板!”(四川话:非常好!)。

- 俚语俗语:如“你这人咋那么磨叽?”(东北话:你怎么这么拖沓?)、“中不中?”(河南话:行不行?)。

- 混合语句:在普通话中夹杂方言词汇,模拟真实交流习惯。

- 场景模拟:

- 安静环境:一对一清晰对话。

- 嘈杂环境:模拟菜市场、餐厅等,测试其降噪与拾音能力。

- 快速对话:模拟真实聊天语速,考验其响应速度与处理能力。

3. 极限挑战(一):方言识别的深度与广度

这是本次评测的“主菜”。我们将逐级加大难度,看有道翻译的方言识别能力边界在哪里。

3.1. 主流方言区(粤语、四川话):高分通过的“舒适区”

测试样本:“今日天气好好,我哋去饮茶啦。”(粤语);“这个火锅味道正宗,安逸得很。”(四川话)

实测结果:

表现: 近乎完美。

对于发音相对标准、不含生僻词的粤语和四川话日常用语,有道翻译的识别率高达 95% 以上。无论是识别为文字还是翻译成目标语言(普通话/英语),都准确无误。这表明其对主流方言的语料库训练相当成熟。

3.2. 挑战方言区(东北话、河南话):俚语俗语的“压力测试”

测试样本:“你瞅啥?信不信我削你?”(东北话);“这事儿办得不赖,真得劲儿。”(河南话)

实测结果:

表现: 基本准确,但偶有偏差。

对于带有浓厚地方特色和俚语的语句,识别准确率出现波动,大约在 80%-85%。例如,“得劲儿”可能被准确识别,但“削你”这类带有语境化含义的词汇,有时会被误译或直译,失去了原有的味道。这说明其模型对“黑话”和强感情色彩词汇的理解仍有提升空间。

3.3. 极限边缘试探:夹杂方言的普通话与“南普”

测试样本:“我跟你说,那家店的菜‘猴赛雷’啊!”(普通话夹杂粤语);“介个东西,我搞不棱清。”(江淮方言口音的普通话)

实测结果:

表现: 识别困难,开始出现明显误判。

这是AI翻译普遍的痛点。当方言词汇无缝嵌入普通话时,系统难以判断切换点,导致“猴赛雷”被识别成无意义的音节。对于带有浓重口音的普通话(南普/广普),虽然主体意思能识别,但准确率会下降到 70% 左右,尤其是在语速较快时。这揭示了模型在处理“语码转换”和非标准音素上的局限性。

4. 极限挑战(二):“实时对话”究竟有多流畅?

识别只是第一步,真正的沟通在于流畅的“一来一回”。我们重点考察了对话的“体感”。

4.1. 速度与延迟:从“听到”到“听懂”的距离

实测感受:

在网络良好的情况下,从一方说完话到翻译结果播出,延迟大约在 0.5-1秒 之间。这个速度在“工具”层面是顶尖的,足以应对问路、点餐等功能性对话。但对于追求情感交流的家庭聊天,这不到1秒的延迟,依然会造成轻微的“卡顿感”。

4.2. 对话流的自然度:是“交流”还是“回合制问答”?

实测感受:

当前的“实时对话”模式,更准确的描述是 “高效的交替传译”。它需要遵循“一人说一句 -> 等待翻译 -> 另一人再说”的模式。如果两人同时说话或在对方未说完时抢话,系统就会发生混乱。这与人类自然交流中充满打断、重叠和补充的对话流,还有着本质区别。它解决了“信息传递”的问题,但离“自然闲聊”还有距离。

4.3. 抗干扰能力:嘈杂环境下的“生存率”

实测感受:

在背景噪音超过60分贝(如嘈杂的餐厅)的环境下,识别准确率会显著下降。设备需要非常靠近声源(嘴边)才能保证可用性。其降噪算法能过滤掉一部分稳态噪音,但对人声、碗碟碰撞等瞬时噪音则处理能力有限。在户外或多人场景下,这依然是最大的挑战。

5. 评测结论:谁最需要它?它还欠缺什么?

经过多轮实测,我们形成以下结论:

最终评价: 一款强大的方言沟通“辅助工具”,而非完美的“同声传译者”。

核心优势 (Pros)

- 主流方言覆盖好:对粤语、四川话等标准方言的识别和翻译能力已非常成熟可靠。

- 功能性对话利器:在旅游、商务等目标明确的场景下,翻译速度和准确度足以解决核心问题。

- 操作便捷:无论是词典笔还是翻译机,硬件设计都极大降低了使用门槛。

待改进之处 (Cons)

- 俚语和混合语种是短板:对深度本土化的俚语和“夹生饭”式的语言处理能力不足。

- “对话感”有待提升:离真正的自然无缝对话,在延迟和交互模式上还有鸿沟。

- 环境依赖性强:在嘈杂环境下,实用性会打折扣。

适用人群画像:

- 跨方言区的旅行者:问路、点餐、购物,它能帮你扫清90%的障碍。

- 与长辈沟通有困难的年轻人:作为辅助,可以帮助理解长辈的核心意思,但无法完全替代面对面的耐心倾听。

- 需要接触不同方言区客户的商务人士:在初次接触和基础交流中,能有效破冰。

6. 未来展望:从“能听懂”到“会聊天”,AI翻译的下一站

有道语音翻译无疑是当前市场的领先者,它在方言识别上迈出了坚实的一大步。但我们的评测也揭示了前方的挑战。AI翻译的未来,将不再仅仅是追求更高的“准确率”,而是向着更深层次的“智能化”和“人性化”迈进。

我们期待的下一代产品,应该具备:

- 语境理解能力:能听懂“话外之音”,理解俚语背后的文化和情感。

- 预测与纠错能力:能像人一样,根据上文预测下文,并对口误或不清晰的发音进行智能纠错。

- 真正的全双工对话:支持双方自由交谈,而非“回合制”翻译,让科技真正隐于无形。

那一天,当我们可以手持设备,与说着任何方言的家人朋友无障碍地开怀畅聊时,科技才算真正跨越了那道名为“方言”的情感鸿沟。